Frischekur für graue Zellen

Fotolia.com

Fotolia.comBeatrix Grubeck-Loebenstein: „Unsere Aufgabe im Institut ist es – vereinfacht ausgedrückt – den natürlichen Alterungsprozess der Zellen hinauszuzögern und so auch all jene Krankheiten hinauszuzögern, die damit verbunden sind“, erklärt die Direktorin des Instituts für Biomedizinische Alternsforschung (IBA).

economy: Was zeichnet eine auf das Altern fokussierte Forschungsarbeit eigentlich aus?

Beatrix Grubeck-Loeben-stein: Dazu ist zu sagen, dass wir eine Institution der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sind, das heißt, wir betreiben Grundlagenforschung. Aber diese soll nicht im Elfenbeinturm vonstatten gehen, sondern sie soll auch angewandt werden. So gesehen betreiben wir eine anwendungsoffene Grundlagenforschung. Abgesehen davon sind wir ein biomedizinisches Zentrum, wir versuchen biologische Vorgänge zu erfassen. Wir untersuchen das Altern von Zellen, weil Kenntnisse rund um die Zellalterung einen ganz wesentlichen Baustein dafür darstellen, um Erkrankungen und mögliche Behinderungen im fortgeschrittenen Alter erklären zu können. Unsere Aufgabe ist es, vereinfacht ausgedrückt, diesen Alterungsprozess der Zellen hinauszuzögern und so auch all jene Krankheiten hinauszuzögern, die damit verbunden sind.

Welche Schwerpunkte setzen Sie bei Ihrer Arbeit?

An unserem Institut gibt es fünf Abteilungen, die sich letztendlich ein und derselben Aufgabe widmen, nämlich der Erforschung der Zellalterung. Sie behandeln lediglich verschiedene Zelltypen. Da gibt es zum einen die Immunologie, die sich neben Studien über die Grundlagen der Alterung des Immunsystems der praktischen Frage nach adäquaten Impfungen für ältere und alte Menschen widmet, weil eben klar ist, dass Impfungen, wie sie zum Beispiel Kinder bekommen, nicht unbedingt zielführend für die ältere Generation sind. Eine weitere Abteilung beschäftigt sich mit dem Hormonsystem älterer Menschen. Hier geht es vor allem um die Prostata und deren temporäre Entwicklung. Die dritte Abteilung widmet sich dem Gefäßsystem und der Haut. Sauerstoffradikale sind hier ein Thema. „Erwachsenenstammzellenforschung“ steht im Zentrum der vierten Abteilung – praktische Schwerpunkte sind Gewebs- und im speziellen Knochen- und Sehnenregeneration. Schließlich gibt es noch die Sparte „Fettgewebe“, wobei über diesen Themenkomplex noch sehr viel nicht bekannt ist. Man weiß nur, dass unterschiedliche Fettzellen unterschiedlich schnell und auch von der Qualität her anders altern.

Wie ist Österreich im Vergleich zur Europäischen Union beziehungsweise dem Rest der Welt bezüglich dieser Forschungs-sparte aufgestellt?

In Relation zur Bevölkerung sind wir hier in Österreich sehr gut aufgestellt. Dazu kommt der große Vorteil, dass man relativ früh die Notwendigkeit beziehungsweise die Sinnhaftigkeit dieses Forschungszweigs erkannt hat. Immerhin trat bereits 1991 das erste diesbezügliche Institut seinen Dienst an. Das war damals eine echte Pionierleistung. Natürlich sind andere Länder in dieser Frage wesentlich weiter – etwa die USA. Dort gibt es für eine derartige Forschung ein Budget von mehr als einer Billion Dollar. Auch in Großbritannien zum Beispiel oder in Deutschland sind die Fördertöpfe besser dotiert als hierzulande. Grundsätzlich ist zu sagen, dass alle europäischen Länder die Notwendigkeit se-hen, angesichts der demografischen Entwicklungen entsprechende Maßnahmen zu setzen. Altersforschende Institute gibt es mittlerweile quer über den Globus, in einzelnen Ländern sind auch Überlegungen im Gange, dieses Forschungsgebiet auf universitärer Ebene entsprechend auszubauen beziehungsweise zu etablieren. Ich denke, unsere Aufgabe ist es, weiter in die Forschung zu investieren und weiter zu expandieren –

schon allein deshalb, um mit dem internationalen Standard mithalten zu können und den Herausforderungen, die übrigens auf uns alle zukommen, gerecht zu werden.

Sie werden aus Mitteln des Wissenschaftsministeriums und des Gesundheitsminis-teriums subventioniert. Ein guter Teil der Förderungen kommt aber auch von der EU. Welche diesbezüglichen Projekte laufen derzeit?

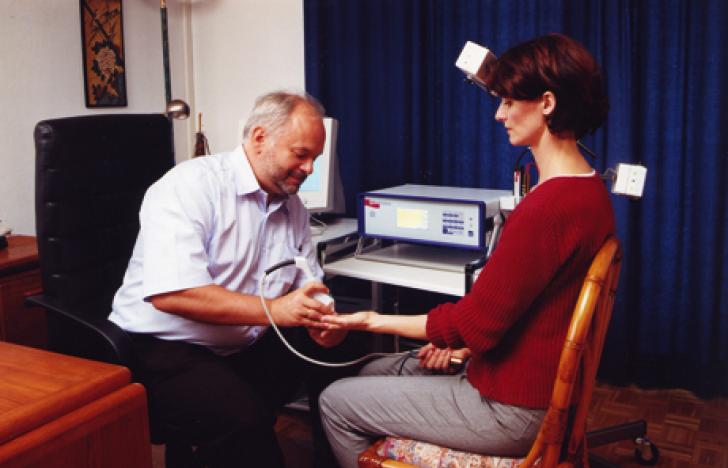

In Summe haben wir hier aktuell fünf EU-geförderte Projekte, das aktuellste beschäftigt sich mit der Ermittlung von Parametern und Kennzahlen des Alterns an sich. Gesucht werden, vereinfacht ausgedrückt, Formeln, um damit das biologische im Gegensatz zum chronologischen Altern bestimmen zu können. 26 Forschergruppen aus 14 europäischen Ländern sind daran beteiligt, 3700 Freiwillige werden gesucht. Diese werden in weiterer Folge auf Herz und Nieren untersucht, und anhand der erhobenen Werte, die in eine Datenbank aufgenommen und ausgewertet werden, sollen die altersbedingten Veränderungen der Körperfunktionen oder deren Beschaffenheit identifiziert werden.

Werden wir tatsächlich immer älter, oder haben wir den Zenit schon überschritten, schlägt das Pendel also möglicherweise demnächst in die andere Richtung aus?

Also, wir sind definitiv noch nicht bei dem Alter angelangt, das uns die Wissenschaft prognostiziert. Derzeit gehen wir davon aus, dass älter als 120 Jahre nicht möglich ist. Es gibt zweifelsohne immer mehr 100-Jährige, und diese Entwicklung ist sicherlich noch lange nicht abgeschlossen, da wird es zweifelsohne noch einige Veränderungen geben.

INFO

• Grundlagenforschung. Das Institut für Biomedizinische Alternsforschung ist ein Zentrum für Alternsforschung (Gerontologie). Das Institut wurde 1992 von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften mit Unterstützung des Landes Tirol und der Stadt Innsbruck gegründet. Das Institut befindet sich in einem historischen Gebäude, das speziell für die moderne biologische und medizinische Forschung adaptiert wurde. Die Gründung des Instituts für Biomedizinische Alternsforschung war ein Teil der Strategie der Akademie der Wissenschaften, die verschiedenen im ganzen Land verteilten Projekte im Bereich der Gerontologie näher zusammenzuführen.