Die offenen Adern Lateinamerikas

Andy Urban

Andy UrbanOb Gold oder Wasser: Als moderne Konquistadoren nehmen Staaten und Konzerne bei der Ausbeutung von natürlichen Ressourcen genauso wenig Rücksicht auf die Lebensgrundlagen und Bedürfnisse indigener Bevölkerungsgruppen wie ihre historischen Vorfahren und schlagen tiefe Wunden in Land und Seelen.

In vielen Regionen Kolumbiens treten Konflikte um natürliche Ressourcen auf. Kolumbien, ein Land, in dem die Landkarte gewaltsamer Vertreibungen deckungsgleich mit den Vorkommen wirtschaftlich attraktiver Ressourcen ist. Die Entwicklung der letzten 20 Jahre ist geprägt von sogenannten „Megaproyectos“ in indigenen Territorien, Großprojekte, die im Namen des Fortschritts vom kolumbianischen Staat betrieben werden. In der Gewinnerloge nehmen größtenteils transnationale Konzerne Platz; ihnen gegenüber steht die indigene Bevölkerung, deren soziale und ökologische Lebenswelt von diesen kurzsichtigen Eingriffen in die Natur massiv beeinträchtigt wird.

Rund 415.000 Indígenas leben in über 70 Stämmen in Kolumbien verstreut. Laut der Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), die auch von Kolumbien ratifiziert wurde, muss jede in einem indigenen Territorium geplante Maßnahme mit der ansässigen Bevölkerung abgesprochen und deren Sicht in den weiteren Planungsschritten berücksichtigt werden. Dem war nicht so beim Goldabbauprojekt Mandé Norte der Muriel Mining Corporation, das Ende 2008 Realität wurde. Daher nahmen die indigenen Embera Katio es selbst in die Hand, ihren heiligen Berg Usa Kirandarra zu verteidigen.

Gold am heiligen Berg

Das Dorf Coredocito ist mehr oder weniger von der Welt abgeschnitten. Noch in Nebel gehüllt, ragt der Berg Cara de Perro unweit des Dorfes in die Höhe. Am 25. Februar dieses Jahres fanden sich dort zwölf Dorfvorsteher und 800 Frauen und Männer der Embera zusammen, um im Kollektiv über das Großprojekt abzustimmen. Oft stundenlange Fußmärsche nahmen sie auf sich, und wer keine Geburtsurkunde – ihr einziges Ausweisdokument – vorweisen konnte, für den tat es auch der Fingerabdruck. Ergebnis: Ohne eine einzige Ja-Stimme lehnte die indigene Bevölkerung das Großprojekt ab.

Die Gründe für diese einstimmige Ablehnung liegen auf der Hand: Für die Embera Katio liegt die Mine auf einem heiligen Berg, den sie in ihrer Sprache Usa Kirandarra – Gesicht des Hundes – nennen. Der Gipfel des Berges wird als Quelle allen Lebens angesehen, der alle Lebewesen entstammen. Hinzu kommt, dass der Abbau von Gold nur mit gefährlichen Chemikalien möglich ist; Gifte, die in großen Mengen direkt ins Grundwasser und in die Flüsse gelangen. Was wird dann aus dem Fischfang, der für die Embera Katio eine lebenswichtige Nahrungsquelle darstellt?

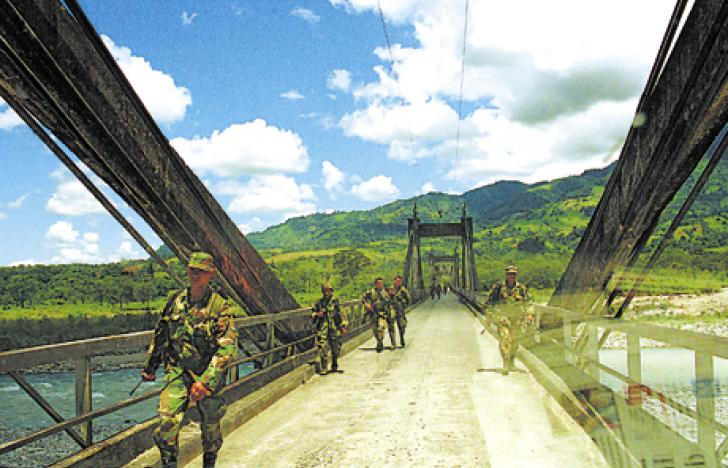

Maschinen und Soldaten

Bereits im Jahr 2005 hatte Muriel Mining Konzessionen erhalten, um im Nordwesten Kolumbiens, im Grenzgebiet der Bundesstaaten Antioquia und Chocó, Gold, Kupfer und das Nebenprodukt Molybdän abzubauen. Am 30. Dezember 2008 war es dann so weit: Das Bergbauprojekt Mandé Norte auf dem Gebiet der Embera Katio wurde gestartet. Mit den Minenarbeitern kamen auch Soldaten. Auf dem heiligen Berg wurden die ersten Bäume gerodet; wenige Tage später kamen größere Maschinen und noch mehr Soldaten. Alarmiert von diesen Vorgängen, zogen am 9. Jänner 638 indigene Embera Katio und mehr als 50 Afrokolumbianer aus den umliegenden Dörfern auf den Berg. „Um unsere heilige Stätte vor der Zerstörung zu schützen“, wie sie einstimmig kundtaten.

Doch die Lage erwies sich als kompliziert: Laut Aussagen der Abteilung für ethnische Angelegenheiten des kolumbianischen Innenministeriums waren Vertreter von Indigenenräten über das Vorhaben des Goldabbaus informiert worden. Angeblich hatten einige von ihnen dem Projekt sogar zugestimmt, „um die Gemeinden zu entwickeln und sie von ihrer tristen Armutssituation zu befreien“. Doch mit den Embera Katio selbst hatten diese nicht gesprochen. Manche halten das für einen Betrug, die Mehrheit der indigenen Zivilbevölkerung fühlt sich jedoch verraten. Schließlich sind sie es, die bei dieser Art von Entwicklung im Namen des Fortschritts auf der Strecke bleiben.

Wie Inigna Domicó, einer der indigenen Bauern, in weiser Voraussicht erkennt: „Es wird eine Epoche kommen, in der das Geld zu Ende geht. Unser Land, das Territorium wird jedoch immer da sein.“

Wasser des Lebens

Szenenwechsel in den Bundesstaat Córdoba an die Karibikküste des Landes, wo der Bau des Wasserkraftwerkes Urrá am Flusslauf des Rio Sinú bei der dort ansässigen Bevölkerung, den Bauern und Fischern, tiefe Wunden hinterlassen hat. Soziale Konflikte wurden vor allem durch den plötzlichen Zustrom von in- und ausländischen Arbeitskräften während des Kraftwerkbaus geschürt; hinzu kommt, dass jenes Stück Land, obwohl nicht offiziell betitelt, Teil des traditionellen Territoriums der Zenús darstellt. Tief gehende Eingriffe in das lokale Ökosystem sind ebenfalls auf das Projekt zurückzuführen. Um Platz zu schaffen, wurde hektarweise Regenwald abgeholzt. Der Rio Sinú wurde durch Chemikalien hochgradig verschmutzt; weitreichendes Fischsterben war die Folge. So wurde den lokalen Fischern die wichtigste Einkommensquelle, den indigenen Zenús das Hauptnahrungsmittel entzogen.

Der Bau des Kraftwerks ist mittlerweile abgeschlossen, die Mehrzahl der Arbeiter hat die Region verlassen. Zurück bleibt ein Volk, dessen Kultur durch den gewaltsamen Eingriff dauerhaft verändert wurde. Alkoholismus und Prostitution sind die augenfälligsten Spuren, die das vom kolumbianischen Staat vielgepriesene Megaprojekt hinterlassen hat.

Lisa Ringhofer, Soziologin, ist Länderreferentin für Latein-amerika und Afrika von Hilfswerk Austria International.