Zu Fuß um die halbe Welt

Michael Pand

Michael Pand

Der Franziskaner Odorico de Portu Naonis marschierte gleich nach Marco Polos Rückkehr los und brachte einen einmaligen Reisebericht zurück. Damit ist er der erste Weltreisende der österreichischen Geschichte.

Zwischen 1314 und 1320, kurz nach Marco Polos Rückkehr nach Venedig, trat ein „Österreicher“, genauer gesagt ein Ostarrichi-Bewohner, eine unglaubliche Weltreise an: Der Franziskaner Odorico de Portu Naonis ging von Portenau in Friaul bis nach China und kehrte nach einer etwa 16-jährigen Fußreise zurück nach Europa. Im Winter 1330/31 diktierte er einem Ordensbruder „die wunderlichen Geschichten aus dem Reich der Tartaren, die ich mit eigenen Augen gesehen in den Landen da ich inn gewesen“. Bald danach verstarb er.

Dass dieser – aus österreichischer Sichtweise – früheste Weltreisebericht und sein Verfasser bisher in der Öffentlichkeit unbeachtet blieben, könnte man in Anlehnung an Odoricos bevorzugte Sprache, das Lateinische, als „fatum austriacum“, als beispielloses „österreichisches Schicksal“ bezeichnen. Ein hartnäckiges Vorurteil besagt nämlich, dass der österreichische Anteil an der terrestrischen Entdeckung der Erde äußerst marginal wäre; kein Columbus findet sich in der nationalen Geschichtsschreibung. Umso mehr könnte die bislang unbekannte mittelalterliche Handschrift erstaunen.

Zwar verfasste bereits zehn Jahre nach Odoricos Rückkehr ein Prager Minorit, ein „minderer Bruder“, eine Überarbeitung des Reiseberichts, und um 1359 erschien eine mittelhochdeutsche Fassung von Konrad Steckel, die sich in Klosterneuburg befindet (Versicherungswert: 80.000 Euro). Es folgten italienische und französische Übersetzungen und sogar englische Fälschungen (Sir John Mandeville, der die Reise als seine eigene ausgab). Aber erst in der Neuzeit erfuhr der weltreisende Franziskaner eine gewisse Reputation und Rehabilitation: Er wurde 1755 selig gesprochen.

Das historische Verdienst, also der wissenschaftliche Nachweis, dass Odorico und sein lateinisches Dokument zur österreichischen und nicht zur italienischen Geschichte zu rechnen sind, gebührt dem Wiener Historiker Erich Feigl: Odoricos Geburtshaus befand sich in Portenau, einer alten Stadt in Friaul, die heute Pordenone heißt und als so genannter „mittelalterlicher Streubesitz“ einige hundert Jahre hindurch zweifelsfrei den Babenbergern gehörte. Im Interregnum wanderte sie in den Besitz Ottokars II., fiel nach dessen Niederlage an die Habsburger und ging bereits um 1508 wieder, nun endgültig, an Venedig verloren.

Das genaue Geburtsdatum Odoricos (zwischen 1265 und 1286) ist unbekannt, es könnte aber ins Interregnum beziehungsweise in die Regierungszeit des Przemysliden Ottokar II., König von Böhmen, fallen. Hinzu kommt, dass sich Odorico um 1300 und später sicherlich keinem Staat im modernen Sinn des Wortes, daher auch nicht „Ostarrichi“, somit nicht den Babenbergern respektive den Habsburgern, die nach seiner Rückkehr regierten, sondern einzig Gott und dem Franziskanerorden untertan und zugehörig fühlte. Deshalb werden Odorico und sein Itinerarium der Einfachheit wegen, historisch aber falsch, zur ruhmreicheren italienischen Entdeckergeschichte gerechnet.

Freier Weg durch Mongolei

Nicht nur kamen die Reiterheere der Mongolen bis ins heutige Ungarn; tartarische Abgesandte wurden schon Mitte des 13. Jahrhunderts bis zum Papst, ebenso zu König Ludwig IX. von Frankreich mit dem unmissverständlichen Auftrag gesandt, sich dem „großen hunt“, dem Dschinghis Khan zu unterwerfen.

Deshalb hatten die europäischen Herrschenden, allen voran die Kirche und der Papst, vorwiegend rationale und nicht nur missionarische Interessen, den völlig unbekannten Osten, die Peripherie der großen Weltscheibe, zu erkunden. In den blutigen Berührungen christlichabendländischer Europäer mit den nach Westen stürmenden Reiterheeren finden wir aber die entscheidende geschichtssemantische Spur, die das rätselhafte „Wie?“ einer etwa 16-jährigen Fußreise vor 700 Jahren nach Peking und retour erklären könnte: Das blindwütig expandierende Mongolenreich stand gleichzeitig im besonderen Rufe, dass Reisende es „gefahrlos“ durchqueren konnten. Im Stift Klosterneuburg befi ndet sich seit 600 Jahren die erste mittelhochdeutsche Fassung des Weltreiseberichts. Diese Handschrift bietet dem modernen, durch „Information“ verwöhnten Leser aber keine sachliche Länderbeschreibung, sondern Mirabilien (wundersame Anekdoten); entsprechend beginnt das kurioseste Weltreisedokument der österreichischen Geschichte mit „Rebhühnern, die durch die Luft geführt werden“.

Das erste Kapitel berichtet aus Trapezunt (jetzt Trabzon), einer nordtürkischen Hafenstadt am Schwarzen Meer. Im Osten der Türkei sieht Odorico einen Berg, auf dem er die Arche Noah vermutet. Da er von der Bevölkerung vor möglicher Gotteslästerung gewarnt wird, besteigt er ihn nicht. Die Fußreise führt in weiter nach Täbris im Iran, das er als „die geeignetste Handelsstadt der Welt“ bezeichnet, denn „die ganze Welt treibt Handel mit jener Stadt“. Odorico von Portenau wandert mit Karawanen durch Persien, das „Sarazenenland“, in Richtung Ormuz, einer Halbinsel und Hafenstadt am Eingang zum Persischen Golf, von der im 13. und im 14. Jahrhundert die meisten Schiffe nach Indien lossegelten. 250 Jahre später fanden sich ebendort zwei weitere österreichische Weltreisende und frühe Abenteurer ein: Hans Christoph von Teufel von Krottendorf Freiherr von Guntersdorf-Eckhartsau und Georg Christoph Fernberger von Egenberg, wobei Letzterer 1589 allein weiter bis ins Reich Pegu, das heutige Myanmar beziehungsweise Burma, reiste. Bislang galt dessen Neffe Christoph Carl Fernberger, der 1621 bis 1628 von Amsterdam eine unfreiwillige Weltreise bis zu den Gewürzinseln in Indonesien antrat, in der Entdeckergeschichte als „erster österreichischer Weltreisender“ – korrekt wäre „erster österreichischer Weltumsegler“.

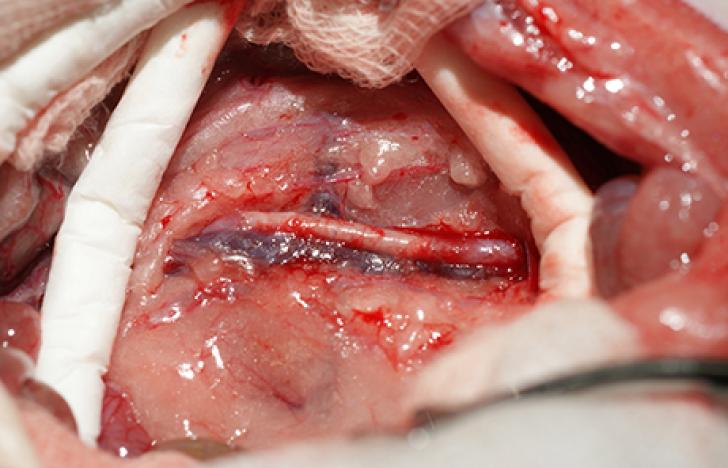

Noch ist Odorico in Persien, das vom mongolischen Kaiser Il-Khan Abu Said (1317–1335) beherrscht wird. Fast alle von ihm besuchten Städte haben mittlerweile geänderte Namen, „Cassam“ ist nun Kashan zwischen Teheran und Isfahan. Odorico aus Portenau glaubt, ähnlich wie Marco Polo, dass es die Stadt ist, aus der die Heiligen Drei Könige stammen. Er berichtet vom Reiche Chaldäa“, einem Gebiet, das das südliche Mesopotamien beziehungsweise Bagdad bezeichnet und „wo die Frauen nur ein Untergewand und Hosen tragen und die Geschlechtsteile der Männer wegen der großen Hitze bis auf die Waden herunterhängen“. Bei der unglaublichen Beobachtung handelt es sich um eine im europäischen Mittelalter unbekannte, in subtropischen Gebieten aber weit verbreitete Krankheit namens Elephantiasis: Beine, Arme und seltener die Geschlechtsorgane sind durch Blutstau ungewöhnlich angeschwollen.

Als Odorico in Thana in der Nähe des heutigen Mumbai (Bombay) an Land geht, findet er vier Franziskanermönche vor, die als Märtyrer hingerichtet wurden. Ausführlich beschäftigt sich sein Bericht mit den seltsamen Einzelheiten ihres Todes, und er beschließt, die Gebeine der Glaubensbrüder in nicht-muslimischer Erde, in der bereits seit dem 13. Jahrhundert bestehenden Franziskanermission in China, zu bestatten. Mit den sterblichen Überresten seiner Glaubensbrüder im Gepäck führt ihn die weitere Reise entlang der indischen Südküste nach Ceylon, lateinisch „Sylam“ (Sri Lanka), dann an die Ostküste Indiens, er hält sich auf den Nikobaren-Inseln im Andamanischen Meer auf und berichtet von kannibalischen Unsitten der „hundsköpfigen Bevölkerung“ – viel später, zwischen 1778 und 1785, waren die Nikobaren sogar österreichische Kolonie.

Weiter über den Äquator

Zu Beginn des 14. Jahrhunderts überquert Odorico dann den Äquator. Mit Schiffen, „die nur mit Pech und ohne Eisenteile zusammengefügt waren“, kommt er bis nach Sumatra, bezeichnet als erster Europäer überhaupt die Insel mit dem lateinischen Namen „Sumoltra“ und kommt möglicherweise auch nach Java, etwa in die Gegend von Batavia, heute Jakarta. Odorico wandert zu Fuß durch das mittlerweile verschwundene Königreich Champa (heute Kambodscha und Vietnam), um schließlich durch Südchina – im Mittelalter nur als „Oberindien“ bezeichnet – an den Hof des mongolischen Großkhans ins heutige Peking zu gelangen, wo bereits andere religiöse Repräsentanten, auch des Islam, gemeinsam mit Franziskanern am höfischen Zeremoniell des Weltherrschers teilnehmen dürfen.

Einige Jahre hält er sich in Cathay, dies war der mittelalterliche Name für das nördliche China, auf, bis er seine Rückreise antritt, die ihn zuerst bis in die innere Mongolei, dann westlich an den Rand Tibets führt und vermutlich die Seidenstraße entlang über Afghanistan und Persien wieder nach Padua kommen lässt, wo er 1330 eintrifft. Dort diktiert er seine Erlebnisse einem Mitbruder in lateinischer Sprache und macht sich anschließend, Anfang 1331, auf den Weg zum Papst, um für eine China-Mission den Segen zu erhalten.

Odoricos Bericht erzählt von „Ochsen, die als Gott verehrt werden“, von Witwenverbrennungen in Indien, Kannibalismus (Nikobaren), vom Pfefferanbau in Indonesien, sexuellen Ausschweifungen in Champa, Kormoranfi scherei in Südchina, buddhistischen Reinkarnationstheorien und vom mongolischen Hofzeremoniell im alten Peking. Er spricht von den noch heute in Tibet praktizierten Bestattungsmethoden durch Aasgeier und über den legendären „Alten vom Berge“, von dem es heißt, dass er sich in seinem Garten Meuchelmörder (Assassine) hielt, der später aber von den Tartaren entmachtet wurde.

Der Reiseabschnitt über Ceylon belegt am deutlichsten, dass Odorico die Reise selbst gemacht hat: „Von einer Insel namens Sylam, auf der ein Berg liegt mit einem See voller Edelsteine, von denen der König der Insel keinen einzigen nimmt, sondern alle an die Armen verschenkt. Von dem hohen Berge erzählen die Leute, dass Adam auf seinem Gipfel hundert Jahre lang um seinen Sohn trauerte. Auf halber Höhe liegt eine wunderschöne Ebene mit einem See. Er ist nicht sehr weit, birgt aber dennoch eine große Wassermenge. Man sagt, dies seien die Tränen, die Adam und Eva vergossen haben.“ Tatsächlich befindet sich im Süden Sri Lankas der 2.245 Meter hohe Adam‘s Peak, der in moslemischer (!) Tradition als der Ort gilt, den Adam nach der Vertreibung aus dem Paradies betrat.

Der internationalen Mittelalterforschung gilt das Itinerarium des Österreichers Odorico als bedeutsame Ergänzung zu Marco Polos „Livre des merveilles du monde“ (Das Buch von den Wundern der Welt, 1298). In Italien wird er seit jeher als Heiliger verehrt, nur in der Kulturrepublik Österreich blieb der erste und früheste China-Reisende aus Portenau bis zum heutigen Tag, zuletzt in der großen Mongolenausstellung auf der Schallaburg, vollkommen unbemerkt und unbeachtet.

Ausgewählter Artikel aus dem Jahr 2006

Michael Pand, Economy Ausgabe 999999, 28.04.2015

IMBA / point of view

IMBA / point of view