Jeder Mensch ist gleich an Rechten und Würde

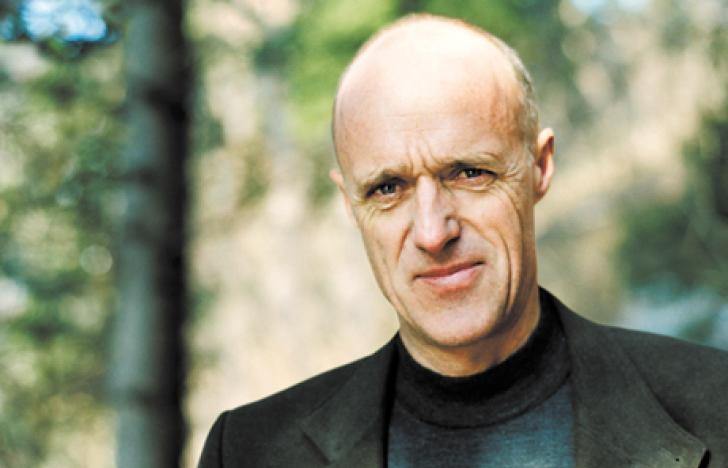

Erzdiözese Wien

Erzdiözese WienHelmut Schüller: „Hat bei uns jeder ein menschenwürdiges Auskommen, hat bei uns jeder einen menschenwürdigen Arbeitsplatz, der ihn braucht und will, wird der Mensch wirklich als Mensch geachtet oder als Mittel zum Zweck angesehen?“, fragt der Priester und Seelsorger.

Wie definieren Sie Christentum?

Christentum ist die Vision des Jesus von Nazareth. Diese lässt sich ganz einfach zusammenfassen: Alle Menschen sind Geschwister, weil sie einen gemeinsamen Vater im Himmel haben. Sie sind einander Brüder und Schwestern, daher gibt es untereinander keine Unterschiede und einer hat auf den anderen zu achten. Daher haben Frieden und Gerechtigkeit unter den Menschen den Vorrang.

Ein unerreichbares Ideal oder eine Lebensmaxime?

Das ist die urchristliche Perspektive, nach der auch gleich am Anfang Gemeinden zu leben begonnen haben. Sie praktizierten Gütergemeinschaft und Güterteilung, und sie haben das weitergesagt, was Jesus ihnen gesagt hat. Das hat damals viel Staub aufgewirbelt, auch deshalb, weil es mit vielen herkömmlichen Gottesbildern gebrochen hat, sogar mit dem des Volkes Israel, dem ja Jesus angehört hat; auch das war ihm schon zu verkastet und hierarchisiert. Und er hat den Ursprungsgedanken aufgegriffen, dass man Gott direkt gegenübertreten kann, dass er für jede und jeden von uns offen ist und dass auch wir füreinander da sind. Daher hat Solidarität den Vorrang vor Eigennutz; es geht darum, einander in Solidarität verbunden zu sein.

In den urchristlichen Gemeinden waren also die Menschen mit Gott direkt in Kontakt. Erst später wurde der Klerus als Mittler- respektive Vermittlerschicht eingezogen. Woraus zieht der Klerus seine Legitimation?

Am Anfang waren Christen eine horizontale Gemeinschaft, es gab fast keine Leitungsämter, und wenn doch, dann nur, um die Einheit zu sichern und Verbindung miteinander zu halten. Aber es gibt immer diese Machtspielchen; die hat es sogar unter den Aposteln Jesu gegeben. Das Urmenschliche drängt sich immer wieder durch: erstens Macht, Einfluss, Eifersucht usw., und zweitens, die Dinge auf so etwas wie Amtskapplträger hinzutrimmen. Das Volk hat immer wieder diese Erwartung, dass bestimmte Personen zuständig sein sollen. Das hat sich gegenseitig hochgeschaukelt: Die einen hatten es nicht so ungern, dass man ihnen das Amtskappl, sprich die Bischofsmütze aufgesetzt hat, die anderen haben sich zurückgelehnt und gemeint, der Klerus würde das religiöse Geschäft für sie erledigen.

Also eine Entwicklung, wie man sie auch von politischen Ideen kennt?

Auch wenn eine neue politische Bewegung entsteht, endet sie irgendwann bei einer Partei mit Zentralsekretariat und Parteietagen. Die Frische der Uridee hält meistens nicht ganz durch. Ab und zu kommt dann wieder so eine Rückbesinnung wie in der Reformation unter Martin Luther – eine Erinnerung, dass man schon weit weg vom Urgedanken ist. Leider hat man damals die Kritik nicht intern verarbeitet, sondern nach außen getragen, was in einer Glaubensspaltung endete – an der Europa durch den 30-jährigen Krieg schwer getragen hat.

Das heißt, die christliche Uridee ist uns schon ziemlich verloren gegangen?

Wenn ich mit meiner Gemeinde darüber spreche, sind die Menschen ganz erstaunt, wenn ich sage: „Jeder ist Priester.“ Schon im Neuen Testament zeigt sich: Jesus ist eine ganz neue Art von „Priester“, schon zwischen Gott und uns Menschen, aber er sieht das so, dass wir es mit ihm sind. Das wir also – um es so auszudrücken – nur eine Etage und kein hierarchisches Gebäude brauchen.

Sogar bis dahin, was uns unvorstellbar ist, dass wir all das, was er kann, ja angeblich auch können – potenziell.

Vollkommen richtig. Und er hat ja kein Riesenspektakel daraus gemacht. Er ist auf Kranke zugegangen, und sie sind gesund geworden, wie auch immer. Er hat Leute zusammengeführt, er hat ganz neue Dinge gestiftet. Und er hat uns als Botschaft hinterlassen, dass das jederzeit wieder aufleben kann. Es ist eine Art von Lebenskunst, von Glaubenskunst, die er beherrscht hat; und wenn wir mit ihm Kontakt halten und uns bemühen, aus seinem Geist zu leben, dann ist nichts unmöglich. Es ist interessant zu sehen, dass sich in den Beschreibungen der ersten Gemeinden viele Phänomene fortgesetzt haben, also auch Heilungsphänomene, aber auch diese neue Art, von Gott zu reden, und die Begabung einzelner einfacher Gläubiger, den anderen plötzlich etwas Interessantes zu erzählen.

Welche Art von Rückbesinnung auf diesen Ursprung wäre in der heutigen Zeit notwendig?

Man muss sehen, dass die Vision des Jesus von Nazareth grundsätzlich in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948 wieder vollkommen auferstanden ist. Jeder Mensch ist gleich an Rechten und Würde und frei geboren. Das ist dieser Blick auf den einzelnen Menschen als gleichwertig mit dem anderen, und jeder ist für den anderen engagiert. Die Verfasser der Menschenrechte haben dazu keine Bibel gebraucht, die haben das aus eigenen Gedanken im Angesicht des Schreckens des Zweiten Weltkrieges neu formuliert. Denn wenn es stimmt, dass jeder gleich an Rechten und Würde geboren ist und daher ein Anrecht auf ein angemessenes menschliches Leben hat, dann hat sich jeder darum zu bemühen, dass er das selbst hat und dass es der andere auch hat.

Ein urchristlicher Zugang also?

Ja, denn das ist in ganz anderem Gewand wieder diese uralte Idee. Und Christen sind herausgefordert zu schauen: Funktioniert es in unserer Zeit? Ist jeder Mensch gleich, kann jeder menschenwürdig leben? Oder gibt es von vornherein Ausgeschlossene? Oder gibt es sogar stark Unterdrückte? Zum Beispiel arm Gemachte und arm Gehaltene? Sind unsere Staatsformen, ist unsere Weltordnung, von der Wirtschaft bis zum Recht, so ausgelegt, dass dieser Grundsatz gelebt wird?

Können wir da gleich als Antwort festhalten: Nein!

Es wird nicht gelebt, das ist richtig. Es leben viele gegen diesen Zustand an. Es hat zu allen Zeiten große Gestalten gegeben, die regelmäßig große Schwierigkeiten gekriegt haben. Das gibt es im Kleinen, aber im Großen bewegen wir uns rasant davon weg, das ist ganz eindeutig. Verstärkt jetzt auch wieder in dieser Situation der Weltwirtschaftskrise – die wird wieder als Vorwand dafür genommen, um in Wahrheit immer Wenigeren immer mehr zu sichern, denn die Kosten dieser Krise werden wieder auf die Allgemeinheit übergewälzt.

Es besteht also weitestgehend eine Diskrepanz zwischen Ideal und Praxis?

Wenn Sie sich das Millenniumsziel anschauen, den Hunger in der Welt auf die Hälfte zu reduzieren: das ist nicht annähernd erreicht. Oder wenn Sie schauen: Die entwickelten reichen Staaten haben versprochen, einen größeren Anteil ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) der Entwicklungszusammenarbeit zu widmen. Das wurde nicht nur nicht erreicht, sondern es wird sogar zurückgeschraubt. Gerade der Staat Österreich hat jetzt wieder reduziert. Wir haben ohnedies schon bald die rote Laterne, fahren das aber noch einmal runter. Dies zeigt natürlich, dass es nicht gelebt wird.

Und wie so oft in der Politik mit feinen Rechentricks, indem man zum Beispiel Schuldennachlass in diesen Anteil hineinrechnet.

Genau, aber da hat Österreich jetzt sozusagen Pech, denn der Schuldennachlass, der bisher eingerechnet wurde, ist nun zu Ende. Und jetzt steht man da und kann das nicht mehr verstecken; und jetzt schaut die Zahl noch mickriger aus. Also etwa 0,23 statt 0,7 Prozent des BIP – und das geht noch weiter zurück. Da sind wir, auch von der Willensbildung der Staatengemeinschaft, sehr, sehr weit weg von unseren vorgeblichen Zielen.

Woher kommt diese Bigotterie der politischen Parteien, die sich nach außen hin noch immer zu den christlichen Werten bekennen?

Diese Parteien müssen selber bestimmen, wie nahe oder weit weg von der christlichen Idee sie sich befinden. Es kann sich eine Partei christlich nennen oder das Wort „christlich“ x-mal in ihrem Parteiprogramm verwenden – es wird nicht funktionieren, weil man jederzeit und sofort nachschauen kann, ob dem auch so ist, ob es der gelebten Praxis entspricht. Weil jeder das Christentum irgendwie verstanden hat, das Gespür dafür ist weit verbreitet – auch wenn viele sich nicht daran halten, wissen sie doch, worum es geht. Das ist so was von einfach und lässt sich deswegen auch ziemlich leicht überprüfen.

Also doch gelebte Bigotterie?

Immer wieder kommen Wirtschaftstreibende, Politiker oder Forscher zu mir und sagen: „Ja, natürlich ist das unser Ideal, aber es geht halt nicht – weil die anderen uns nicht lassen, weil die so genannten Sachzwänge uns davon abhalten, weil …“ usw. Es gab den Versuch, die Grundgesetze des Kapitalismus mit dem Christentum zu versöhnen und zu fragen: „Kriegt man nicht doch eine Form hin, in der man kapitalistisch sein kann, sich aber trotzdem noch christlich nennen darf?“ Das alles sind aber schöne Lebenslügen, die natürlich nicht stimmen.

Warum geht sich das nicht aus?

Weil das Wesen des christlichen Menschen-, Welt- und Gesellschaftsbildes ganz eindeutig ist: Das Maß für alle Maßnahmen ist einerseits, dem Menschen gerecht zu werden, und andererseits, mit den Gütern der Schöpfung angemessen umzugehen. Und alles andere hat sich unterzuordnen, auch der Gewinn ist nichts Unabhängiges. Man kann nicht bis zum Gewinn eine Sau und nachher dann mildtätig sein. Das ist definitiv bigott.

Wo würden Sie da die Richtschnur anlegen?

Man muss sich fragen: Bin ich zum Gewinn nur dadurch gekommen, dass ich vieles zerstört habe, was ich eigentlich aufbauen sollte, um es danach mit etwas Wohltätigkeit wieder reparieren zu helfen? Oder sehe ich, dass ein Gewinn, der nur auf Kosten dieser Dinge gegangen ist, in Wahrheit schon ein Verlust ist, auch wenn er den Zahlen nach wie ein Gewinn ausschaut.

Sie haben die Solidarität als Wesen des christlichen Denkens angesprochen, doch die Basis des Kapitalismus ist der Eigennutz. Und die Summe allen Eigennutzens soll dann durch irgendwelche wundersamen unsichtbaren Mechanismen zum Allgemeinwohl führen. Aber da liegt doch schon in den Grundideen ein Widerspruch vor.

Die Wirtschaft wird von den großen Ökonomieschulen gelehrt, als wäre sie eine Naturwissenschaft. Das ist natürlich ein totaler Unsinn. Sie ist bestenfalls eine Sozialwissenschaft. Das heißt, es geht nicht um das Scheingefecht von irgendwelchen ökonomischen Naturgesetzen, die es in dem Sinn ja gar nicht gibt – also die von Ihnen angedeutete unsichtbare Hand und all diese Dinge –, sondern immer ist der Mensch aufgefordert, zu formen und zu gestalten. Und es geht darum, die Eigendynamik, die das alles entwickelt, immer wieder in den Griff zu kriegen und sie auszurichten auf das eigentliche Ziel – und das Ziel ist der Mensch. Auch die Wirtschaft steht im Dienst der Gesellschaft und nicht umgekehrt.

Aber heute läuft das doch umgekehrt.

Ja, aber diese Gesellschaft wird nicht weit hüpfen. Weil sie zwar einige Zeit lang einigen zu sehr viel Reichtum verhelfen wird, aber dafür wird der Friede flöten gehen; es wird drunter und drüber gehen, und man wird daran erkennen müssen, dass dies kein guter Weg ist. Man könnte sich Katastrophen ersparen, indem man sich schon vorher besinnt und sagt: Es kann nur ein Weg weiterführen, an dem möglichst alle teilhaben können, der möglichst allen einen angemessenen Platz zukommen lässt, wie er den Menschen aufgrund ihrer Geburt zusteht. Das ist die Messlatte.

Also wiederum Vorrang des Sozialen vor dem Ökonomischen?

Es gibt, wie gesagt, diese Versuche, Systeme zu klittern. Die Wahrheit ist, dass Wirtschaftswissenschaft eine Sozialwissenschaft ist; das heißt, dass sie zuallererst anerkennen muss, dass sie eingebettet ist in das Wissen vom Menschen und von der Gesellschaft. Als Beispiel:

Der Markt war in seiner Urform eine ganz gesunde menschliche Begegnungsplattform, und wenn einer am Markt die Wildsau gespielt hat, dann war er dort nicht mehr lang zuhause. Oder wenn wir das Wort „Ökonomie“ nehmen: Es kommt aus dem Griechischen von „oikos“ und meint „Hauswirtschaft“.

Diese Sichtweise war ja auch lange Zeit das Vorbild für die Führung des Staatshaushaltes.

Alles, was in einer vernünftigen Hauswirtschaft gilt, das gilt auch in der Gesellschaft. Und alles, was man an diesen Grundgesetzen in der Gesellschaft verletzt, rächt sich sofort. Und eine Hauswirtschaft, zum Beispiel eine Familie oder ein Haushalt, ist etwas völlig Unkapitalistisches. Es gibt von sich aus keine kapitalistische Familie, weil Familie oder Partnerschaft darauf aufbaut, dass der andere etwas gilt, dass das gemeinsame Wohl das Hauptziel ist, dass man persönliche Abstriche machen muss, um das Gemeinsame zu sichern. All diese menschlichen Urweisheiten hat man über Bord geworfen, weil man gemeint hat, das gilt in der Gesellschaft nicht – doch gilt es natürlich.

Und diese Arbeit für das Gemeinwohl findet ja heute nach wie vor im so genannten informellen Sektor statt.

Das ist ein ganz wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit Arbeit. Würde man die von Menschen in der Gesellschaft unbezahlt geleisteten Tätigkeiten durch- und einrechnen, würde man sehen, dass ohne diesen informellen Sektor die ganze Organisation der Erwerbsarbeit nicht aufrechterhalten werden könnte und die gesamte gesellschaftliche Organisation kollabieren würde.

Das bringt uns zur Definition von Arbeit.

Wir haben ein ganz kümmerliches Bild von Wirtschaft und Arbeit. Wenn wir Wirtschaft sagen, meinen wir in der Regel Erwerbswirtschaft oder -arbeit, und alles andere fällt damit weg: die Familienleistungen, die Kultur, der Idealismus der Leute, die unbezahlte Arbeit leisten, alles, was idealistische Vereine leisten, von der Caritas über das Rote Kreuz bis zur Diakonie – und überhaupt jeder, der auch ohne Verein täglich Stunden aufwendet, um einem anderen zu helfen. Das hätte einen unglaublichen Wert, wenn man es in der herkömmlichen Werteskala berechnen würde. Die Erwerbswirtschaft und der Gütermarkt sind ja nur ein Teil der Lebenswirklichkeit, und zwar der in Summe gesehen kleinere Teil der gesamten wirtschaftlich-gesellschaftlichen Tätigkeiten.

Welches Bild haben wir in den industriellen kapitalistischen Ländern überhaupt von uns als Menschen?

Wir lassen uns so einige Dinge einreden. Zum Beispiel, dass wir nur gut funktionieren, wenn wir kaufen. Das heißt, wir verstehen uns als Kaufkraft auf Beinen. Wofür werden wir von Politik und Wirtschaft gelobt, besonders rund um Weihnachten? Gott sei Dank, die Österreicher haben wieder eingekauft! Das ist der Maßstab, an dem sich unsere Sinnhaftigkeit als Bürger erweist. Der Mensch ist Arbeitskraft auf Beinen oder Kostenfaktor auf Beinen. Oder es wird vom Menschen wie von einem Ding gesprochen.

Der Mensch als Schmierstoff der Wirtschaft?

Der Mensch soll flexibel sein bis zum absoluten Abknicken. Flexibilität klingt ja so schön, aber sie kann auch zum Zwang werden. Ich möchte dich biegen, damit du meinen Interessen möglichst gut angepasst werden kannst; auch das kann Flexibilität heißen. In Wahrheit haben wir das Gefühl, wir sollen permanent durch Hackeln unsere Daseinsberechtigung erleben und durch Kaufen nützlich auftreten. Wir sollen ein Leben lang so viel arbeiten wie möglich, um das Geld zu verdienen, mit dem wir dann kaufen können, was nur irgendwie geht.

Ein ziemlich dürftiges Menschenbild, das sich aber offenbar zunehmend ausbreitet.

Es ist ja so, dass uns dieses Leben immer weniger Zeit lässt, Mensch zu sein. Wir sind in diesem Hamsterradl drinnen, und das ist das Menschenbild, das wir jetzt von uns haben. Dementsprechend wenig halten wir oft von uns selber. Grantigkeit und Aggressivität sind ja unsere heutigen Grundstimmungen; und man muss sich fragen, warum es bei uns so grantig und aggressiv zugeht. Vom wirtschaftlichen Reichtum her sind wir absolute Spitze auf diesem Planeten, aber man hat den Eindruck, nirgendwo sonst gibt es so viele grantige, aggressive, selbstsüchtige Menschen, die einander nicht einmal mehr grüßen, einander permanent als Konkurrenten sehen.

Und wie können wir aus diesem Hamsterradl herauskommen?

Es riecht nach einer sehr radikalen Besinnung: Was wollen wir denn letztendlich selber sein? Ich werde manchmal zu Management-Seminaren eingeladen, und da höre ich immer, das alles lasse sich nicht vereinbaren. Ich sage dann immer ganz radikal: Sie müssen selber beurteilen, was es am Schluss gewesen sein soll, wenn es aus ist. Wenn Sie tatsächlich einen erklecklichen Teil Ihrer Lebenszeit und -kraft nur dafür aufgewendet haben, dass Ihre Firma an Geld reicher wird und Sie mit ihr, dann urteilen Sie selbst, ob dies ein Output ist, wegen dem Sie sich im Spiegel anschauen können.

Und der Gegenentwurf?

Oder Sie sagen: Ich möchte mein Leben damit zubringen, dass ich selber an Menschsein gewinne, dass ich mein Menschsein kultiviere und entwickle – und zwar genau dadurch, dass ich mich auch um das Menschsein der anderen kümmere. Ob ich Wirtschafter oder Lehrer oder Arzt oder Priester oder was auch immer bin, ist völlig egal, das kann jeder an seinem Platz. Natürlich ist es anspruchsvoll, das in verantwortungsvollen Positionen zu tun. Doch man muss sich eben überlegen, wo man mitspielt – und wo nicht.

Woher, glauben Sie, kommt die Grantigkeit, von der Sie gesprochen haben? Ich habe den Eindruck, dass die Leute körperlich wie geistig sehr erschöpft und ausgelaugt sind respektive werden. Heute heißt es Burn-out-Syndrom.

Erschöpfung ist ein gutes Stichwort. Man hat den Eindruck einer irrsinnigen Müdigkeit, vielleicht auch Erschöpfung, ein Nachbarwort wäre für mich Enttäuschung. Enttäuschung, dass das Leben nach nichts mehr schmeckt, dass – was immer du tust, was immer du kaufst – deine Lebensqualität durch die Quantität nicht besser wird. Vielleicht ist es auch die langsam aufkeimende Einsicht, dass diese gigantische Materialschlacht, die wir da liefern und mit der wir alles verwüsten, trotzdem nur ein kümmerliches Ergebnis hervorbringt.

Welches Ergebnis meinen Sie?

Ich kann mir noch so viele Autos und Häuser und Luxusurlaube gönnen, am Ende des Tages stehe ich mir wieder selber gegenüber und wundere mich, warum das Leben noch immer nach nichts schmeckt. Ich denke, dass Müdigkeit, Erschöpfung und Enttäuschung sehr viel miteinander zu tun haben. Und es ist eine merkwürdige Sache: Wir haben offensichtlich sehr vieles auf unserem rasanten Entwicklungsweg verloren. Wir sind nicht in der Lage, unseren unglaublichen Mittelreichtum gut einzusetzen – es geht immer wieder frisch in denselben Wahnsinn hinein.

Eine Art Hamsterradl in großem Stil?

Auf jeden Fall. Wir erwirtschaften gigantische Beträge, dann stecken wir das Geld wieder in dasselbe System hinein – und dann müssen wir aufs Neue erwirtschaften und wieder hineinstecken und so weiter und so fort. Das ist wirklich wie in einem Hamsterradl: Es hört nicht auf und man kommt nicht raus. Die Frage ist: Ist dieser „Way of Life“ tatsächlich zielführend? Und wer kann den Anstoß geben, darüber nachzudenken? Da könnten die Kirchen und christlichen Gemeinden dazugehören und Mut machen nachzudenken, zu bilanzieren.

Wie, glauben Sie, würde diese Bilanz heutzutage ausfallen?

Es gibt eine Bewegung aus Italien, „Bilanz der Gerechtigkeit“, die den Menschen nahelegt, sich einfach mal hinzusetzen und Input und Output ihres Lebens zu bilanzieren. Was brauchen wir, um zum Frieden und zur Ruhe zu kommen? Das Maß ist: Es ist genug. Und zwar so genug, dass ich sagen kann: Ich kann damit gut leben. Und vor allem: Was brauche ich dabei nicht? Und wenn ich draufkomme, dass ich vieles nicht brauche, dann kann ich mich und die anderen dadurch entlasten. Denn dann brauche ich vielleicht auch weniger Geld. Und wenn ich weniger Geld brauche, dann kann ich mein Leben anders gestalten.

Und wie könnte das dann aussehen?

Dann kann ich meine Arbeitszeit danach bemessen, dann kann ich auch eine andere Relation zwischen Freizeit, Familie, persönlichem Leben und Arbeit herstellen. Dann hab ich vielleicht sogar Zeit für Arbeit im Gemeinwesen. Zeit für Dinge, von denen ich jetzt sage, ich hätte keine Zeit dafür. Ob es die alten Eltern oder andere Menschen in der Umgebung sind – über all das könnte man anfangen nachzudenken. Doch solange die Rechnung so angelegt ist, dass sich alles gerade noch ausgeht, um das Bisherige einigermaßen hinzukriegen, dürfen wir uns nicht wundern, dass wir ausbrennen wie ein ständig überhitzter Motor.

Kann es sein, dass die Trennung von Kirche und Staat, die wir haben, dazu geführt hat, dass auch die Menschen in sich gespalten sind? Privat bin ich sozial und wohltätig, im Job bin ich konkurrenz- und erfolgsorientiert.

Ich glaube, das hat weniger mit Kirche und Staat zu tun, sondern damit, dass wir unsere Verfassung nicht leben. Ein moderner freier demokratischer Staat, der die Menschenrechte als Grundlage seiner Verfassung hat, könnte von der Schulbildung bis zur Gestaltung des politischen Lebens diese Ideale der Menschenrechte leben und Politik danach gestalten – dann würde diese Spaltung verschwinden. Es würde ein Bild von Bürgern und Gesellschaft entstehen, in dem wir das alles leben könnten und wo das auch Staats- oder EU-Ideal wäre.

Aber davon sind wir doch meilenweit entfernt.

Ja, leider. Die modernen Nationalstaaten haben sich in Wahrheit zu Erfüllungsgehilfen, zu Ministranten der Wirtschaft degenerieren lassen. In jedem Satz, den ein Politiker herausbringt, kommt mindestens einmal das Wort „Wirtschaft“ vor. Und dann kommen so Sätze wie: „Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s uns allen gut.“ Das ist ein verhängnisvoller Slogan der Wirtschaftskammer. Er hat natürlich in gewisser Hinsicht seine Richtigkeit, dennoch ist er mehr falsch als richtig, würde ich sagen. Denn das stimmt so natürlich nicht.

Was stimmt dann?

Wir wirtschaften nur gut, wenn’s uns gut geht – nämlich als Menschen gut geht. Ich drehe den Spieß um und sage: „Geht’s uns als Menschen gut, dann geht’s der Wirtschaft gut.“ Geht’s uns als Menschen gut, auch miteinander, indem wir Solidarität leben, indem wir die Ziele der Menschenrechte auch tatsächlich verwirklichen, dann würde es uns auch als Volk, als Staat gut gehen. Die demokratisch gewählten Politiker sind auf die Verfassung vereidigt, und diese gibt uns die Ideale ausreichend vor.

Sie spielen damit wieder auf die Menschenrechte an?

Ja, denn die österreichische Bundesverfassung hat als Grundlage die Europäische Menschenrechtskonvention anerkannt. Und die gibt ein umfassendes Bild vom Menschen und der Gesellschaft, da braucht man gar nichts Neues zu erfinden. Das wäre der Zauber der Sache. Wenn die Politik sich zu Herzen nimmt, Artikel 1 der Menschenrechte zu erfüllen, dann haben wir alle genug Lebenssinn, dann haben wir gute Modelle für ein bürgerliches Zusammenleben, dann würden wahrscheinlich auch die Nationen miteinander zum Völkerfrieden finden und zur Entwicklungszusammenarbeit beitragen.

Wie meinen Sie den letzten Punkt?

Wenn ich das ernst nehme, dass jeder Mensch gleich an Rechten und Würde ist, dann müssten der österreichische Staat und seine Bürger sagen: Okay, das ist aber im größten Teil der Welt noch nicht einmal annähernd verwirklicht. Daher haben wir uns angemessen daran zu beteiligen, dass es so wird. Und damit hätten wir schon eine wichtige politische Ausrichtung. Oder umgelegt aufs Inland: Hat bei uns jeder ein menschenwürdiges Auskommen, hat bei uns jeder einen menschenwürdigen Arbeitsplatz, der ihn braucht und will, wird der Mensch wirklich als Mensch geachtet oder als Mittel zum Zweck angesehen?

Aber vorgeblich dreht sich doch alles um den Menschen.

Der Slogan „Bei uns steht immer der Mensch im Mittelpunkt“ ist mittlerweile ziemlich abgedroschen. Wenn man das wirklich zu verwirklichen sucht, dann wird’s irrsinnig spannend und auch ziemlich anstrengend. Ein Zyniker hat mal gesagt: „Bei uns steht der Mensch immer im Mittelpunkt, das Blöde ist nur, dass er dort ziemlich oft stört.“ Ob das bei einer Bank oder einer Versicherung oder im Spital oder in der Kirche ist – immer geht das dann verloren.

Ist die Stimme Ihrer Kirche Ihrer Meinung nach laut genug, um auf diese Rückbesinnung hinzuweisen?

Sie könnte auf jeden Fall noch lauter, noch deutlicher werden, vor allem auch, indem sie mit eigenem Beispiel vorangeht. Also die Kirche selber müsste sich wieder mehr reformieren – sich auf das Ideal ihres Stifters zurückbesinnen. Wir sehen, dass die Kirche sich dort, wo sie stark präsent ist – zum Beispiel in Lateinamerika oder in vielen afrikanischen Regionen –, in diesem Punkt auch einsetzt. Das ist die eigentliche Kraft und Stärke, weil dort das Evangelium greifbare Wirklichkeit wird. Bei uns in den reichen Industriestaaten ist es so, dass die Kirchen sich mit einbauen haben lassen ins System, also sozusagen in diesem Hamsterradl mitstrampeln; und sie sind manchmal auch ein wenig schweigsam, wenn es um die Verteilungsgerechtigkeit geht, weil sie fürchten, von den Mächtigen eins aufs Dach zu bekommen, quasi aufs Kirchendach.

Aber das ist doch der Punkt: Wer kann denn die Stimme erheben, ohne dass er eine aufs Dach kriegt? Künstler, Journalisten, Priester?

Na, wenn man für das Richtige eins aufs Dach kriegt, ist das ja nicht schlimm. Was ich sagen will ist, dass die Kirchen permanent in der Versuchung – und dieser oft auch schon erlegen – sind, sich mit einem Platz in diesem System zufriedenzugeben. Und daher im Großen und Ganzen die wirklich brisanten Fragen der Gesellschaft selten anreißen. Ab und zu wird dann, völlig zu Recht, die Stimme für Schwache erhoben, ob es jetzt ungeborene Kinder oder alte Menschen sind, ob es Behinderte oder Asylwerber sind – das ist schon richtig. Doch das System, das dahintersteckt, wird weniger gern zur Sprache gebracht: Es wird weniger über die Ursachen gesprochen, nämlich warum Menschen in Armut rutschen. Doch die Ursachen sind natürlich das eigentlich brisante Thema.

Ist es innerhalb der Kirche klar, was die Ursachen sind?

Es gibt ja auch Ökonomen in der Kirche, es gibt Leute, die mit Sachverstand die Grundgesetze durchschauen; und es gibt vor allem welche, die sich einen klaren Blick bewahrt haben für den Zusammenhang zwischen dem, was die eigene Botschaft beinhaltet und dem, was sich abspielt oder abspielen sollte. Das ist ziemlich eindeutig.

Es gibt doch die Geschichte von der Vertreibung aus dem Tempel. Kann man sagen, dass es Not täte, nicht nur die Kirche als Tempel zu sehen, sondern die ganze Welt?

Könnte man auch sagen. Es müsste gelingen, den Kapitalismus nicht nur zu zähmen und ihm die gefährlichsten Spitzen zu nehmen, denn dann ist er immer noch mächtig genug, um uns von unserer eigentlichen Bestimmung wegzutreiben, sondern dieses Denksystem komplett gegen die sozial-ökologische Marktwirtschaft auszutauschen, die alles in den Gesamtzusammenhang einordnet. Das wäre dann aber kein Kapitalismus mehr, weil der Wirtschaftsapparat nicht mehr dem Kapital unterliegen würde, sondern der Gesellschaft dienlich wäre.

Also der Denkansatz, den Kapitalismus nicht nur zu zähmen, sondern letztlich zu überwinden, ist auch dem Christentum inhärent?

Selbstverständlich. Das haben wir mitbekommen von der Idee: Alles ist Geschenk, alles ist Gabe und Gut, wir müssen uns für alles verantworten, wir sind füreinander da. Das sind die Grundsätze. Und was immer an Wirtschaft gebaut wird, wie immer das System heißen wird, wird sich daran messen lassen, ob es all das beherzigt.

Helmut Schüller ist Priester, Pfarrer in Probstdorf und Universitätsseelsorger in Wien.

Economy Ausgabe 86-08-2010, 27.08.2010