Der Mann, der den Ball streichelte

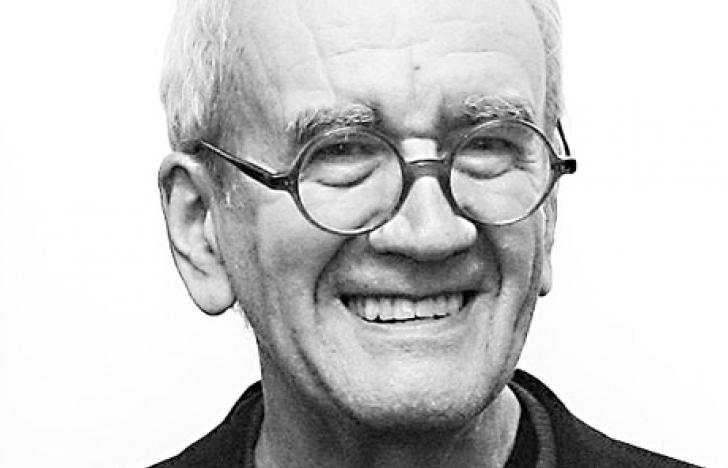

Zolles

ZollesHerbert Prohaska: „Als junger Spieler habe ich mich über Beschimpfungen, die ich mir anhören musste, total geärgert. Aber irgendwann habe ich mir gesagt: Okay, die beschimpfen mich, weil ich gut bin. Ich habe es dann als eine Ehre aufgefasst“, sagt Österreichs Jahrhundertfußballer.

economy: Erinnern Sie sich noch, was im Juni 1983 war?

Herbert Prohaska: (denkt lange nach) Im Juni 1983? Sportlich? Keine Ahnung.

Da hat ein gewisser Herbert Prohaska mit AS Roma die italienische Fußballmeisterschaft gewonnen.

(lacht) Da wär’ ich jetzt so schnell nicht draufgekommen.

Deswegen muss ich mich noch nach 27 Jahren bei Ihnen bedanken. Ich war am Wochenende des letzten Heimspiels zufällig in Rom und wurde drei Tage lang von wildfremden Menschen auf alles Mögliche eingeladen, nur weil ich immer wieder die Zauberworte „Austria“ und „Prohaska“ von mir gegeben habe.

Da haben Sie Glück gehabt. Auch von der Stimmung in der Stadt her, da war damals ja die Hölle los.

Als kleine Reminiszenz an Ihre drei Jahre in Italien: Wenn Sie heute ein Spiel Inter Mailand gegen AS Roma sehen, wem gehört da Ihre Sympathie?

Ich versuche, das gerecht aufzuteilen. Am ehesten würd’ ich mir wünschen: Inter gewinnt die Champions League, und Roma wird italienischer Meister. Ich habe mich sowohl in Mailand als auch in Rom wohlgefühlt. Vom Lebensgefühl her hat mir Rom um eine Spur mehr getaugt, weil das Klima über das ganze Jahr viel besser ist und die Stadt enorm viel zu sehen bietet. In Mailand ist das Zentrum sehr schön, es ist aber doch eine Industriestadt.

Und sportlich gesehen?

Bei Inter war der Druck ungleich größer, weil der Klub immer noch im Gefühl der 60er Jahre gelebt hat, als „La Grande Inter“ unter dem Trainer Helenio Herrera die erfolgreichste Zeit erlebte und die Leute bei jedem Match, das wir nicht gewonnen haben, fast beleidigt waren. Hingegen war die Mentalität im Süden mehr der österreichischen ähnlich. Wenn wir verloren haben, ließ keiner den Kopf hängen, weil alle gewusst haben, dass wir nicht unschlagbar sind. So nach dem Motto: Das Leben geht weiter, und wir lassen uns die gute Stimmung nicht verderben.

Wie haben Sie das Meisterjahr in Rom erlebt?

In Mailand war man gewohnt zu gewinnen, aber in Rom war das 1983 ein historischer Meistertitel. Es war erst der zweite Meistertitel der Vereinsgeschichte, immerhin 41 Jahre nach dem ersten; und das war mein erstes Jahr in Rom. Juventus ist damals als haushoher Favorit in die Meisterschaft gestartet, hatte gerade Michel Platini und Zbigniew Boniek gekauft und wurde von den Zeitungen schon vor der Saison als Meister gefeiert. Aber ich kann mich noch genau erinnern, wie ich ins Trainingslager zu Roma gekommen bin und unser schwedischer Trainer Nils Liedholm bei der ersten Spielerbesprechung gesagt hat: „Das ist unser Jahr, heuer werden wir Meister.“ Diese Aussage hat mich fast aus den Fußballschuhen gehaut, und dass wir dann dieses große Ziel erreichen konnten, war einfach unbeschreiblich. In Italien gilt sowieso ein Meistertitel im Süden zehnmal so viel wie einer im reichen Norden. Das war eine Riesensache für mich.

Sie persönlich hatten in dieser Zeit ja einen unglaublich erfolgreichen Lauf.

Ja, das stimmt. Von 1976 bis 1986 war ich siebenmal mit der Wiener Austria Meister und ein paarmal Cupsieger. In meinen drei Jahren in Italien war ich 1981 mit Inter im Semifinale des Europacups der Meister, dem Vorläufer der heutigen Champions League, wo wir nur ganz knapp gegen Real Madrid ausgeschieden sind. 1982 war ich dann mit Inter Cupsieger und eben 1983 mit Roma Meister. Ja, das waren schon große Zeiten.

Sie sind damals um 13 Mio. Schilling, heute wäre das knapp eine Mio. Euro, von Austria Wien zu Inter Mailand transferiert worden. Welchem Marktwert würde das heute entsprechen?

Das war schon damals viel Geld. Ich denke, das wäre heute ein Marktwert in mindestens zehnfacher Höhe. Und auch ich würde heute zehnmal mehr verdienen als damals. (lacht) Aber diese Vergleiche soll man gar nicht anstellen oder sagen, man habe in der falschen Zeit gespielt. Das passt schon; wir haben damals ganz gut verdient, und die Entwicklung geht eben weiter.

Wieso sind Sie nach nur drei Jahren in Italien so schnell wieder nach Wien zurückgekehrt?

Das ist eine längere Geschichte. Ich bin unschuldig zum Handkuss gekommen. In Italien waren vor 1980 keine ausländischen Spieler erlaubt. Dann sind die Grenzen aufgegangen, und ich war praktisch der erste Legionär, der verpflichtet wurde. Pro Mannschaft waren aber nur zwei Ausländer erlaubt. Mit mir war damals der Brasilianer Falcao bei Roma. Und mit dem gab es einige Probleme, weil er in unserem Meisterjahr während der Saison seinen gerade erst abgeschlossenen Drei-Jahre-Vertrag nachgebessert haben wollte. Als der Präsident das verweigerte, hat Falcao gedroht, nach Ende der Meisterschaft nach Brasilien abzuhauen und dort zu bleiben. Und das hat er dann auch gemacht.

Und wie ging’s dann weiter?

Daraufhin hat der Klub den Brasilianer Cerezo, ebenso Nationalspieler wie Falcao, als zweiten Legionär verpflichtet, ebenfalls mit einem Vertrag auf drei Jahre. Zwei Wochen später war aber der Falcao auch wieder da, hat sich entschuldigt und gemeint, er werde seinen Vertrag wie vereinbart einhalten. Ich selbst hatte noch einen Vertrag für ein Jahr, aber es waren eben nur zwei Ausländer im ganzen Kader erlaubt. Roma musste sich also entscheiden, einen von uns auszuzahlen, und da war mein Vertrag natürlich die billigste Variante. Ich habe also drei Jahre in Italien gespielt und für vier Jahre Gehalt bekommen. Finanziell war es also kein Schaden, aber für Herz und Seele war es ein Riesenschaden. Ich war total beleidigt.

Wieso sind Sie nicht zu einem anderen italienischen Verein gewechselt?

Ich habe unzählige Angebote von anderen Klubs bekommen, aber ich war damals so getroffen und beleidigt, dass ich einfach nur wegwollte aus dem Land – was ich seither allerdings oft bedauert habe. Ich hatte eine Klausel im Vertrag, um drei Mio. Schilling (218.000 Euro, Anm. d. Red.) zu einem österreichischen Verein zurückgehen zu können; ein nicht österreichischer Klub hätte eine Ablöse zahlen müssen. Und so bin ich zurück nach Österreich, was mir, um ehrlich zu sein, sogar heute noch etwas wehtut. Meine Frau und ich haben uns in Rom sehr wohlgefühlt, unsere zwei Kinder waren noch klein, und wir hatten im Grunde schon die Weichen gestellt, um überhaupt nicht mehr nach Österreich zurückzukommen.

Was waren Ihre Pläne?

Wir wollten in Rom bleiben. Mein Plan war, nach Ablauf meines ersten Vertrags um drei weitere Jahre zu verlängern. Wir hatten uns schon um eine deutsche Schule für die Kinder und um eine längerfristige Wohnung umgeschaut. Und dann ist das alles in sich zusammengebrochen, ohne dass wir etwas dafürkonnten. Ich weiß noch, wie die Frau des Klubpräsidenten geweint hat, als ich mich verabschiedet habe, und auch der Präsident selbst war total fertig, weil ich ja Teil der Meistermannschaft und quasi schon Teil der Klubfamilie war; aber er konnte nicht anders handeln. Denn Falcao war damals der Liebling der Fans und die absolute Nummer eins in der Mannschaft.

Zurück in die Gegenwart. Sie sind heute Chefanalytiker im ORF. Was weiß der Chefanalytiker mehr als alle anderen?

Gut, dass ich das einmal klarstellen kann. Also, der Ausdruck „Chefanalytiker“ ist im ORF nur aus Spaß geboren worden. Ich mach’ den Job schon seit zehn Jahren, und die ersten sechs, sieben Jahre gab es neben mir gar niemand anderen, der die Spiele analysiert hat. Deswegen haben die ORF-Leute zu mir immer scherzhaft Chefanalytiker gesagt, weil sie gemeint haben, ich könne leicht der Chef sein, weil ich ja der Einzige sei. Die haben mich damit einfach nur aufziehen wollen.

Bei einer der letzten Fußballübertragungen gab es einen Tonausfall, und Sie und der Studiomoderator mussten live kommentieren. Warum machen Sie das nicht überhaupt ständig?

Das Einzige, was dagegen spricht, ist, dass es beim ORF nicht erwünscht ist. In vielen anderen Ländern ist ein ehemaliger Spieler als Co-Kommentator dabei, doch der ORF hat da ein anderes Konzept. Aber obwohl ich mich selbst nicht so wichtig nehme, stimmt es natürlich: Für das, was gesagt gehört, gibt es in meiner derzeitigen Rolle zu wenig Zeit.

Viele Zuschauer vor dem Fernsehapparat würden das gut finden, wenn ein wirklich fachlicher Kommentar die Entwicklung eines Spiels und seine Besonderheiten begleiten würde – obwohl wir ja alle selbst Experten sind.

Ja, ja, natürlich. (lacht) Ich meine auch, dass man während des Spiels mehr erklären könnte. Man könnte die Zuschauer auf bestimmte taktische Feinheiten aufmerksam machen, auf bestimmte sich wiederholende Spielzüge. Aber es ist auch ORF-Linie, dass der Kommentator nicht zu viel reden soll. Und zwei reden dann eben auch mehr als einer.

Was hat sich in den letzten zehn Jahren am Wesen des Fußballspiels verändert?

Das Wichtigste ist heute die Technik, und ich meine damit nicht, ob einer besonders gut dribbelt. Es geht darum, in der Bewegung den Ball zu spielen, und das in hohem Tempo und mit ein- oder zweimal Berühren und perfekter Ballkontrolle. Was den Unterschied zu früher ausmacht, ist, dass sich sehr viel im taktischen Bereich verändert hat, dass es heute darum geht, den Raum eng zu machen, sowohl offensiv wie auch defensiv ein Überzahlspiel herzustellen. Dadurch sind die Spieler gezwungen, den Ball viel schneller zu spielen.

Das heißt, das Spiel ist schneller und athletischer geworden?

Es wird immer gesagt, es ist alles schneller geworden, aber viele Menschen bringen da was durcheinander. Ich höre oft das Argument, wir hätten früher viel langsamer gespielt. Aber man darf nicht glauben, wir seien früher langsamer gelaufen oder gesprintet als die heutigen Kicker. Wir haben langsamer gespielt, weil wir mehr Platz hatten und kein Pressing betrieben wurde. Also, das Spiel ist schneller geworden, aber nicht die Spieler. Gelaufen sind wir zu allen Zeiten schnell, nur heute läuft der Ball viel schneller. Heute ist es so, dass ein guter Spieler, wenn er angespielt wird, schon wissen sollte, wohin er den Ball weiterspielt, noch bevor er ihn angenommen hat. Spieler mit mangelhafter Technik haben heute auf hohem Niveau keine Chance mehr.

Gibt es auf hohem Niveau eine bessere Taktik oder einfach nur das besser qualifizierte Spielermaterial, das eine Taktik besser umsetzen kann?

Ausschlaggebend ist immer das Spielermaterial, das du als Trainer zur Verfügung hast; danach richtet sich in den meisten Fällen die Taktik. Und eines ist auch klar: Wo das Geld ist, dort sind die besten Spieler, und dort sind auch die besten Mannschaften. Deswegen ist auch die Spanne zwischen den Top-Ligen und Österreich riesengroß. Seit dem Bosman-Urteil, in dessen Folge die Gehaltsschemen explodiert sind, ist klar: Wer soll da noch nach Österreich kommen? Entweder ins Alter gekommene, gute Spieler oder solche, die europaweit gesehen dritte bis vierte Garnitur sind. Die erste Garnitur holen sich Spanien, England und eventuell Italien, die zweite Deutschland, Frankreich und Russland, und dann kommen schön langsam wir, stehen aber in enormer Konkurrenz zu Ländern wie Holland, Belgien oder der Schweiz. Auch wenn man sagt: Geld gewinnt keine Meisterschaft. Aber die Mannschaften, die in den großen Ligen Meister werden, die haben auch das Geld.

Wenn also taktische Belange immer wichtiger werden, sind dann die Top-Trainer noch immer unterbezahlt? Denn die geben ja die Taktik vor.

Also, wirkliche Top-Trainer wie Van Gaal, Ancelotti oder Ferguson sind sicher nicht unterbezahlt. Mourinho verdient bei Inter elf Mio. Euro netto im Jahr. Dass viele Spieler mehr verdienen als der Trainer, liegt auch daran, dass die Leute zu einem Spiel kommen, um ebendiese Spieler zu sehen. Und man darf außerdem die Taktik allein nicht überschätzen. Wenn Magath heute zu Bochum ginge oder Mourinho zu Catania, würden die dort auch nicht um die Meisterschaft spielen. Aber für Mannschaften mit vielen Stars braucht es ebenfalls große Trainer, die mit ihnen umgehen können. Als Trainer musst du es schaffen, dass die Spieler Respekt vor dir haben, andererseits musst du mit ihnen auch freundschaftlich umgehen. Diktatoren setzen sich heute nicht mehr durch.

Wie wichtig ist aber dann die Taktik?

Mit Taktik allein gewinnt man kein Spiel. Da brauchst du eben Spieler, die Chancen herausspielen, Chancen verwerten, die individuell erkennen, wie man den Gegner aushebeln kann. Du kannst die beste Taktik der Welt haben, kriegst ein Elfmetertor und ein Freistoßtor hintennach und verlierst 0:2. Deine Abwehr ist zwar bombensicher gestanden, aber du gewinnst die Partie trotzdem nicht. Spielentscheidend sind meist herausragende Einzelleistungen von Spielern, und solche kann man auch in einer taktischen Besprechung nicht vorgeben.

Wer sind nach Ihrem Geschmack derzeit die drei besten Kicker auf dem Planeten?

Es gibt unheimlich viele hervorragende Spieler, der beste davon ist sicher Lionel Messi. Und das sag ich nicht erst seit heuer. Der ist auch, abgesehen von seiner Leistung, die er auf dem Feld bringt, ein totales Vorbild. Man hört von Messi keine anderen Geschichten – außer dass er gut Fußball spielt. Der fährt nicht mit einem Maserati in einen Baum, wird nicht mit zwei Prostituierten in einem Hotelzimmer erwischt und liefert auch sonst keine Eskapaden. Messi ist ein Superstar ausschließlich auf dem Platz, und das imponiert mir am meisten – da geht es nur um den Ball.

Obwohl auch Messi sehr viele Einzelaktionen macht: Kann man sagen, dass moderne, sehr gute Fußballer sehr mannschaftsdienlich spielen müssen? Zum Beispiel wirkt ein Cristiano Ronaldo, auch ein Superkicker, oft sehr eigensinnig.

Ja, natürlich. Aber zum einen ist er noch sehr jung, zum anderen ergibt es bei seiner Schnelligkeit und Technik oft wirklich Sinn, allein zu gehen. Aber es stimmt schon: Bei ihm kann sich der Gegner darauf einstellen, dass er zu 90 Prozent etwas auf eigene Faust versuchen wird. Das ist bei Messi nicht der Fall, der spielt ebenso den einfachen Ball. Aber es ist auch so: Cristiano Ronaldo will den Zuschauern eine Show bieten; er spielt, wie wir sagen, auch für die Galerie. Bei Messi gibt es keinen unnötigen Trick an der Mittelauflage, der will schnellstens zum Tor und dort den Ball reindonnern.

Anderes Thema: Wieso kriegen die Vereine die Hooligans, die ja mit Fußball gar nichts am Hut haben, sondern nur Randale machen wollen, nicht aus den Stadien?

Die Geschichte mit den Hooligans ist schon viel besser geworden, obwohl noch nicht komplett erledigt. In Österreich oder Deutschland gibt es, abgesehen von einigen Fanprotesten, so gut wie keine Ausschreitungen. Und die, die sich einschleusen wollen, um rechtsextremes Gedankengut zu verbreiten, die muss man aus den Stadien zu entfernen versuchen. Aber das hat mit dem Fußball selbst nichts zu tun. Wenn man diese Leute aus den Stadien wegbringt, werden sie probieren, sich eben bei anderen Großveranstaltungen in Szene zu setzen. Doch der Fußball bietet natürlich eine große Öffentlichkeit, die diese Leute ausnutzen wollen. Das ist aber in den letzten Jahren deutlich besser geworden.

Wieso ist Ihrer Meinung nach der Rassismus in den Stadien so angewachsen? In den 60er Jahren spielte mit Jacare der erste dunkelhäutige Brasilianer in Österreich, nämlich bei Austria Wien. Der wurde damals mit Spitznamen Murl genannt, war aber der Liebling der Fans, und das hatte auch keine rassistischen Untertöne.

Das ist eine zweischneidige Sache. Natürlich ist es nicht angenehm, wenn ein dunkelhäutiger Spieler am Ball ist und aus dem Publikum Affenlaute kommen. Aber ich kann mich erinnern, wenn wir ein Wiener Derby gespielt haben, dann haben die Rapid-Anhänger 90 Minuten lang „Prohaska, du Oaschloch“ gesungen. Nur bin ich ein Weißer, und deswegen ist das nicht rassistisch. Umgekehrt haben die Austria-Anhänger den Krankl beschimpft. Die Beleidigung des Gegners hat ja zum Ziel, ihn zu verunsichern, damit der dann nichts mehr zusammenbringt. Ich glaube, dass die Mehrzahl dieser Leute nicht wirklich negativ gegen Dunkelhäutige eingestellt ist. Solche Provokationen verfolgen also eher das Ziel, gegnerische Spieler zu irritieren, sind aber natürlich trotzdem grundsätzlich abzulehnen.

Müssen sich die Spieler diese Beschimpfungen gefallen lassen?

Viele Zuschauer glauben, sich mit ihrem Geld auch dieses „Recht“ mit einzukaufen. Und wenn die eigene Mannschaft schlecht spielt oder gar verliert, werden sie ausfällig. Ich weiß, wie schwer das fällt, da als Spieler ruhig zu bleiben. Als junger Spieler habe ich mich über diese Beschimpfungen, die ich mir anhören musste, total geärgert. Aber irgendwann habe ich mir gesagt: Okay, die beschimpfen mich, weil ich gut bin. (lacht) Ich habe es dann als eine Ehre aufgefasst, weil uninteressante Spieler nicht beschimpft werden.

Oft ist es aber auch so, dass sich die Fans gegen die eigenen Spieler wenden.

Ja, das ist auch so eine Sache. Aber ein Fan kann sich mit seiner Eintrittskarte keine garantierte Leistung kaufen. Fußballer, so banal das klingt, sind auch nur Menschen und können nicht immer gleich gut sein. Als Spieler wollten wir den Zuschauern natürlich immer das bieten, was sie sich erwartet haben. Am liebsten hätten wir immer brillant gespielt und fünf Tore geschossen. (lacht) Der Hund beim Fußball ist halt nur der, dass es auf der anderen Seite elf Spieler gibt, die das alles verhindern wollen.

Economy Ausgabe 83-04-2010, 30.04.2010

Photos.com

Photos.com