Auf der Suche nach der Zeit

Uni Klagenfurt

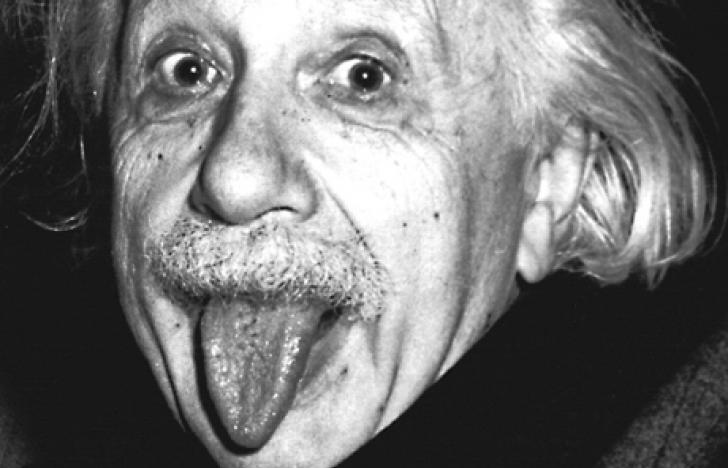

Uni KlagenfurtPeter Heintel: „Die Zielvorgaben werden immer mehr gesteigert. Wer sein Ziel erreicht hat, kriegt noch etwas draufgepackt.“ Der Philosoph gründete vor 20 Jahren den „Verein zur Verzögerung der Zeit“ . Seither ist alles noch schneller geworden.

Da hetzt man die Treppe hinauf, zu einem Besprechungstermin mit einem Kunden, der Zuspätkommen hasst. Auf einer vereisten Stufe rutscht man aus, verknackst sich den Knöchel, und zeitgleich mit dem Schmerzensschrei blinkt ein Satz im Hirn auf: „Wenn du es eilig hast, gehe langsam.“ Jaja, Dalai Lama oder wer immer das gesagt hat, du hast ja recht.

Im Büro warten zehn Aufgaben, von denen bestenfalls drei noch zu schaffen sind, denn ab morgen ist Skiurlaub angesagt. Den Urlaub um zwei Tage verschieben? Das gäbe Krieg zu Hause. Wenn sich doch die Zeit verzögern ließe!

So einen Gedanken haben kluge Köpfe im Jahr 1990 auch gehabt. Da gründeten Peter Heintel und ein paar seiner Philosophen-Kumpane den „Verein zur Verzögerung der Zeit“. Es war der frühe Tod eines Freundes, der Heintel die Kostbarkeit der Zeit schätzen ließ. Und seine Erfahrung als Berater von Unternehmen, als Beobachter von Gruppendynamik. Also empfahlen die Vereinsmeier Entschleunigung. Wer Mitglied im Verein werden wollte, verpflichtete sich, „innezuhalten und dort zum Nachdenken aufzufordern, wo blinder Aktivismus und partikuläres Interesse Scheinlösungen produzieren“. Klingt auch 20 Jahre später wie eine höchst aktuelle, sehr dringende Forderung an die Politik, an die Wirtschaft, an uns alle.

economy: Sind Sie mit der Verzögerung der Zeit nicht kolossal gescheitert?

Peter Heintel: Oberflächlich, ja. Im Denken der Menschen, nein. Entschleunigung war zur Zeit unserer Vereinsgründung kein wirklich diskutiertes Thema. Die faktische Entwicklung hat zu noch mehr Zeitverdichtung und Beschleunigungsprozessen geführt. Es klingt blöd idealistisch, wenn man sagt, dass nun die Bewusstseinsbildung fortgeschritten ist. Doch in der Wirtschaft hat man erkannt, dass Beschleunigung und Druckausübung ökonomisch ineffizient sein können. Es gibt auch Leute in der Wirtschaft, die die Innovationshysterie – man schafft ständig Neues und verkürzt die Produktzyklen immer mehr – nicht für vernünftig halten.

Was kann man als Einzelner, der unter dem Druck leidet, machen?

Wenn jemand sehr unter Zeitdruck leidet, soll er sich eine Woche beobachten. Er wird draufkommen, dass das eine oder andere unnötig war. Es gibt Zeitspielräume, die nicht für Entschleunigung, Innehalten, Überlegen, Sinnbestimmen genutzt wurden. Mit einem Zeittagebuch kommt man auf einiges drauf.

Unter meinen Bekannten nimmt Burn-out zu, viele brechen zusammen. Ist den Unternehmen bewusst, dass sie die Leute an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit treiben?

Das ist auf eigenartige Weise widersprüchlich. Die eine Seite sieht: „Die sind an der Grenze.“ Die andere Seite sagt: „Könnte nicht noch was drinnen sein?“ Das sieht man an den Zielvereinbarungen, die in Wirklichkeit Zielvorgaben sind. Die Zielvorgaben werden immer mehr gesteigert. Wer sein Ziel erreicht hat, kriegt noch etwas draufgepackt. Dann heißt es: „Der ist noch nicht am Limit.“ Das ist problematisch. Wenn Sie Ihr Ziel erfüllen, sind Sie stolz darauf. Wenn Sie dann aber etwas draufgepackt bekommen, wird Ihnen der Erfolg genommen. Das ist demotivierend. Wenn ich dauernd Druck kriege, bis zum Burn-out, fällt meine Kreativität aus. Wie motiviert man Menschen ohne Druck, wie motiviert man sich selber, um das Maximum, das verlangt ist, zu geben? Das Maximum, aber nicht mehr – keine Selbstausbeutung.

Es gibt ein Unternehmen, das Mitarbeiter, die zu viele Überstunden angehäuft haben, am Wochenende nicht mehr ins Bürogebäude lässt. Kennen Sie solche Fälle?

Ich kenne Firmen, die am Freitag ab einer bestimmten Zeit ein E-Mail-Verbot haben. Dann geht kein E-Mail mehr raus oder rein. Wir haben noch keinen befriedigenden Umgang mit dieser technologischen Kultur gefunden. Wenn mir jemand um 23:20 Uhr ein E-Mail schickt und ich es am nächsten Morgen lese, denke ich, dass ich sofort antworten muss. Doch kurzfristige, unüberlegte Antworten führen oft zu weiterem E-Mail-Verkehr. Bei einer Software-Firma haben sich die Leute sogar von Zimmer zu Zimmer E-Mails geschrieben, statt den Kopf aus dem Zimmmer rauszustecken und zu reden. Das hatte den Vorteil, dass man alles schwarz auf weiß hatte, was für das Kontrollsystem wichtig war. Als die Firma auch mit einem Kunden nur per E-Mail kommunizierte, war der Kunde sehr befremdet, wie die Firma mit dieser Art der Kommunikation Probleme wie Reklamationen bewältigen wollte.

Viele Mütter reduzieren ihre Arbeitszeit. Die Soziologin Helen Peterson hat in Schweden zehn Paare mit Kindern untersucht, bei denen jeweils Mann und Frau IT-Experte und -Expertin sind. Alle Frauen und drei der Männer hatten ihre Arbeitszeit reduziert. Im Endeffekt arbeiteten die Frauen auch abends und nahmen auf dem Spielplatz Anrufe von Kunden entgegen. Genau deshalb reduzierten die Männer ihre Arbeitszeit nicht: weil sie zwar gleich lang, aber für weniger Geld arbeiten würden.

Wir wissen schon lange, dass Teilzeit dazu neigt, zu überborden. Halbtags war immer ein Dreivierteltag. Wenn alle voll arbeiten und Sie verabschieden sich, obwohl viel zu tun ist, kriegen Sie ein schlechtes Gewissen. Frauen stehen unter einem doppelten psychischen Dauerdruck. Sie sind im Beruf zu wenig präsent – Präsenz und Verfügbarkeit sind oft die Hauptkriterien für Erfolg. Und sie haben für die Familie ihrer Meinung nach zu wenig Zeit. Bei solch widersprüchlichen Verhältnissen wie Beruf und Familie – beide fordern die volle Verfügbarkeit – ist ein Konflikt unvermeidbar. Man muss sich zu Hause hinsetzen und das durchdiskutieren: Was wollen wir voneinander, wie organisieren wir das? Dann muss man Vereinbarungen treffen – auf Zeit, da geht es ja nie ums ganze Leben. Doch das geschieht viel zu wenig. Stattdessen operiert man mit Schuldzuweisungen und schlechtem Gewissen.

Sie haben in Ihrem Buch „Innehalten“ geschrieben, was sich durch Viagra in der Sexualität verändert. Man glaube, die Zeit verkürzen zu können, Vorspiel und Nachspiel seien nicht mehr notwendig, man müsse sich nicht mehr „anstrengen“, damit der Mann „potent“ sei.

Habe ich das geschrieben? Na, so was. Wenn Sexualität etwas mit Nähe und Liebe zu tun hat, ist es etwas anderes als bloße Sexualität. Das braucht Zeit. Einige Menschen brauchen weniger, andere mehr Zärtlichkeit, nicht unbedingt nur im sexuellen Sinne. Sexualität, kombiniert mit etwas, was man gemeinhin als geschlechtliche Liebe bezeichnet, braucht eine zusätzliche Sorgsamkeit, eine zusätzliche Zeit. Durch unsere generelle Beschleunigung und die Übertragung des Leistungsprinzips auf die Sexualität ist das gefährdet. Bei Viagra muss die Sexualität getaktet sein. Das nimmt sehr viel an Spontaneität weg, am von selbst entstehenden Begehren. Es hat immer Aphrodisiaka gegeben, ich möchte auch Viagra nicht abwerten. Es kann zum sexuellen Lusterleben beitragen, aber es nimmt eine Form von nicht spontaner Messbarkeit an. Das wollen Sie auch schreiben?

Es geht um Zeit und Schnelligkeit.

Das muss ich schon sagen: Es gibt Bereiche, wo Geschwindigkeit etwas Wunderbares ist. Ich bin ja ein wilder Skifahrer. Ich gehe kaum mehr auf die Pisten, weil ich nicht schnell genug fahren kann, nur morgens und abends, wenn keine Leute da sind. Das ist Lust. Wir lehnen Geschwindigkeit nicht generell ab. Bei logistischen Prozessen soll ein Unternehmen beschleunigen, so viel es will, wenn es sinnvoll ist.

Es gibt einen Bereich, wo es nicht schnell genug gehen kann: beim Klimaschutz. Seit zehn Jahren reden wir von der Dringlichkeit, doch es passiert wenig, die Politik ist lahm, und die Menschen sind langsam beim Umdenken und Handeln.

Na ja. Da sprechen Sie ein großes Thema an. Man kann das Ganze auf systemische und politische Ursachen zurückführen. Ich bin optimistisch. Als ich jung war, gab es Umweltprobleme überhaupt noch nicht. Ressourcenknappheit und Klimaschutz sind erst seit 30 Jahren ein Thema. Wenn man das angeht, bedeutet es einen Umbau der Wirtschaft, und zwar weltweit. Im Westen geht es uns noch so gut, dass keiner den Leidensdruck hat, etwas zu verändern. Mit dem Glauben: Hundert Jahre haben wir noch Erdöl. So schnelle Veränderungen wie jetzt hat es historisch noch zu keiner Zeit gegeben. Dadurch haben sich die Probleme radikalisiert, aber auch das Bewusstsein über die Probleme hat weltweit stark zugenommen. Wir haben in der Geschichte noch nie erlebt, dass wir global handeln müssen. Wir sind am Anfang eines mühsamen Prozesses.

Auch Wissenschaftler sind weit entfernt vom Entschleunigen. Sie leiden unter dem Publikationsdruck.

Die Universitäten haben Modelle aus der Wirtschaft, wie Leistungsvereinbarungen, übernommen. Es spricht nichts dagegen, die gesellschaftliche Relevanz von Wissenschaft zu prüfen. Doch nun wird die Arbeit mit einem Impaktfaktor und mit der Quantität von Zitaten innerhalb der letzten zwei Jahre bewertet. Wissen Sie, wie viel Blödsinn da rauskommt? Es wird gezählt, wie oft wer zitiert wird. Je mehr, desto besser. Doch auch die werden zitiert, die Blödsinn schreiben. Einige gründen Zitierklubs und zitieren sich gegenseitig – spieltheoretisch sehr schlau. Dieses System ist völlig daneben.

Sie haben sich sehr jung habilitiert. Warum haben Sie so beschleunigt?

Sie stellen ein Argumentum ad hominem? Ich war ja auch nicht immer so klug, wie ich es heute bin. Mein Vater war Universitätsprofessor für Philosophie in Wien. Er hat öfters an meinen Fähigkeiten gezweifelt, wie das bei Vätern so üblich ist. Ich musste mich also beweisen.

Wie gehen Sie mit Ihrer Zeit um? Entspannt? Oder in der Tretmühle?

Philosophie besteht im Nachdenken. Ich habe mir Zeit nehmen müssen, die andere nicht haben. Ich habe mich aber auch unter Druck gesetzt und viel in der Wirtschaft gearbeitet. Das halte ich für ganz wichtig für die Wissenschaft, weil man sonst den Blick auf die Realität verliert.

Economy Ausgabe 80-01-2010, 29.01.2010

Photos.com

Photos.com