Blog oder stirb

Photos.com

Photos.comBürgerjournalismus mischt traditionellen Journalismus auf. Mit Blogs und Postings werden Bürger Kommentatoren, mit Videos auf Youtube machen sie eine Art Fernsehen. Für mehr Qualität bürgt das allerdings nicht.

Illegal eingereist. Der Mutter gehört ja sowieso das Sorgerecht entzogen. Denn sie ist keine Mutter.“ Das meint Mookpauli in einem Posting auf DerStandard.at zur neuesten Entwicklung im Asylverfahren der Familie Zogaj. Mookpauli ist ein – willkürlich ausgewählter – Poster, der wie viele andere seine Ansichten deponiert.

Sehr aktiv ist er nicht, er dürfte nur dann posten, wenn er sich giftet. Das ist bei den Zo-gajs der Fall und bei den von der Kärntner Saualm geflohenen Asylwerbern. „Da wird alles in kauf genommen auch das die asylanten plündern morden den staat nur ausnutzen, was machen wir mit all denen wenn wir nächstes jahr so hört man 20.000 arbeitslose mehr haben“, postet Mookpauli auf der Website der Kronen Zeitung.

Gläsern im Netz

Der Mensch hinter Mookpauli hat das Recht auf freie Meinungsäußerung, und er nimmt sich das Recht – anonym. Doch Mookpauli bleibt in den Weiten des Internets nicht anonym. Er stellte ein Video seines Weihnachtsfests auf Youtube, er hat seine Hochzeitsfotos auf einer anderen Website. Mit einer simplen Google-Suche kann man entdecken, dass Mookpauli vor Kurzem eine junge Thailänderin ehelichte.

„Das Private ist politisch“ war ein Slogan der Frauenbewegung in den frühen 1970er Jahren. Es war ein Kampf-slogan, um Gesetze zu ändern und frauenfeindliche, erniedrigende Zustände im Privatbereich öffentlich zu machen. Im französischen Nachrichtenmagazin Le Nouvel Observateur bekannten prominente Frauen wie die Schriftstellerin Simone de Beauvoir, dass sie abgetrieben hatten, und forderten die Legalisierung der Abtreibung. Die Journalistin Alice Schwarzer wiederholte die Aktion mit deutschen Frauen im Stern.

Willige Nutzer

Das Private ist öffentlich. Das ist kein Kampfslogan einer politischen Gruppe. Das hat die rasante technologische Entwicklung seit der Einführung des World Wide Web ab Mitte der 1990er Jahre ermöglicht und wird von zig Mio. Menschen willig aufgenommen. Nun gibt es Postings und Blogs zu allen möglichen Themen, Video- und Fotoaufbewahrungsdienste wie Youtube und Flickr, soziale Netzwerke wie Myspace, Facebook und Xing. Ständig kommen neue Dienste dazu. Die Kontaktmöglichkeiten vervielfachen sich, die Kontrollmöglichkeiten ebenso.

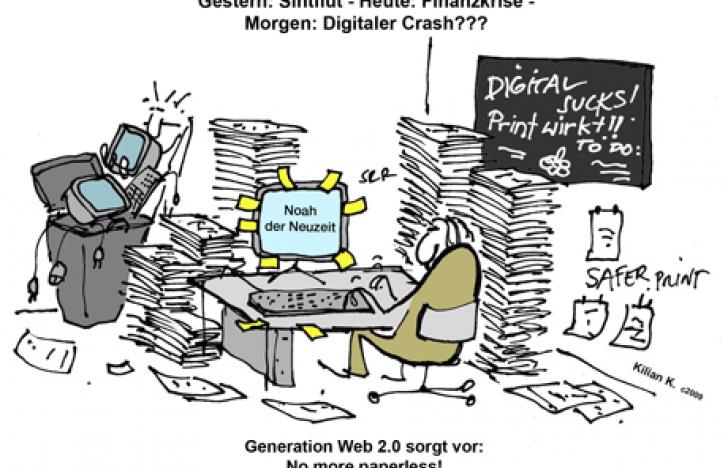

Für die Medien bedeuten die neuen technischen Möglichkeiten eine Revolution, die einige in ihrer Existenz bedroht. Viele von ihnen sind in finanzielle Nöte geraten, und dies nicht nur wegen der sich gerade verschärfenden Wirtschaftskrise. Das Geschäftsmodell von Medien ist in Gefahr, und mit ihm der Journalismus selber. Am meisten gefährdet scheint derzeit der beste Journalismus: die gründliche Recherche, die unbestechliche Objektivität – soweit sie überhaupt existieren.

Das war nicht immer so klar. Die Möglichkeit für einen normalen Zeitungsleser, schnell einen Kommentar zu posten, führt zu einem verstärkten Wahrgenommenwerden. Statt die Mühsal des Leserbriefschreibens und Brief-zum-Postkasten-Tragens auf sich zu nehmen, geben Leser ihre Meinungen per Mausklick ab. Das könnte, zumindest ansatzweise, zu einer neuen Art von Demokratie führen, zu einer partizipatorischen statt repräsentativen Demokratie.

Enthemmte Kommentatoren

Die Realität hat von Anfang an ein anderes Bild gezeigt. Die Leser-Kommentatoren geben sich enthemmt. Selbst Postings in liberalen Zeitungen wie dem Standard sind von einer bemerkenswerten Primitivität und Bösartigkeit. Mit einem Nickname ausgestattet, speien die Leser anonym ihren Hass, ihre Wut auf alles und jeden. Weshalb Falter-Chefredakteur Armin Thurnher kurz vor Weihnachten 2008 in einem Kommentar darlegte, warum er sich weigere, das Internet als Medium wirklich ernst zu nehmen. Freiheit, so Thurnher, bedeute, dass sich Personen offen mit ihrer Identität zu ihren Grundsätzen und Äußerungen bekennen.

Sich bekennen zu dürfen, war eine der ersten Forderungen der sich emanzipierenden Bürger“, schreibt Thurnher. „Jetzt verstehen die Myriaden von Postern ihre Freiheit so, dass sie sich nicht aus der Deckung zu wagen brauchen und hinter Pseudonymen verstecken können. Feiger geht’s nicht, mit Freiheit hat das nichts zu tun.“

Weshalb Thurnher die Idee eines Vermummungsverbots im Netz lanciert. In Österreich spielen Blogs eine viel kleinere Rolle als im englischsprachigen Raum. Reinhard Christl, Journalismus-Professor an der FH Wien, beobachtet aber, dass die Studierenden eher den Blog von Presse-Chefredakteur Michael Fleischhacker lesen als seine gedruckten Kommentare. Eine Generationenfrage, findet Christl.

Digitales Mittelmaß

In den USA ist der Wettkampf zwischen der Blogosphäre und den Mainstream-Medien offen ausgebrochen. Blogger sehen sich gerne als Bürgerjournalisten und implizieren damit, dass sie etwas Besseres seien als traditionelle Journalisten. Das wiederum erzürnt die professionellen Journalisten – die überdies häufig selber einen Blog für ihre Zeitung schreiben oder als Blogger arbeiten.

Blogs vermehren sich exponentiell. 2010 werde es weltweit mehr als 500 Mio. Blogs geben, prognostiziert Andrew Keen, Silicon-Valley-Unternehmer und Autor des Buchs The Cult of the Amateur. Was ihn nicht optimistisch stimmt: „Statt Meisterwerke werden diese Millionen (Leute) einen endlosen digitalen Wald von Mittelmäßigkeit schaffen.“

Wie sehr Blogs in zeitverschwendendes Geschwätz ausarten können, zeigt sich an seiner neuesten modischen Form: den 140-Zeichen-Miniblogs des aufstrebenden Dienstleisters Twitter.

Für den TV-Kritiker Howard Rosenberg und den ehemaligen CNN-Journalisten Charles Feldman ist die Diskussion um Blogger ohnehin eine Nebenfront. Der Sündenfall, nämlich Oberflächlichkeiten und Halbwahrheiten, die als Nachrichten verbreitet werden, sei längst vorher passiert: mit der Gründung von 24-Stunden-Nachrichtensendern, die 24 Stunden pro Tag, 60 Minuten pro Stunde, mit Nachrichten gefüllt werden müssen. So viele Nachrichten gebe es nicht, schreiben Rosenberg und Feldman in ihrem kürzlich erschienenen Buch No Time to Think. The Menace of Media Speed and the 24-hour News Cycle. Deshalb werde ein Großteil der Zeit mit Spekulationen und mit als große News aufgeblasenen Mini-Neuigkeiten gefüllt. Die Blogger sind für Rosenberg und Feldman nur eine weitere Kategorie oberflächlicher Reporter, die Nachrichten und Meinungen in die Welt hinausblasen, ohne zu prüfen, ob sie wahr, halb wahr oder gar nicht wahr sind.

Und dennoch, und trotz aller Vorsicht bei solchen Aussagen, die in einem trockenen, warmen Büro in Österreich getroffen werden: Blogs sind eine Chance für mehr Pressefreiheit und Demokratie in Ländern ohne Pressefreiheit und Demokratie.

In China boomt die Blogging-Szene – rund 60 Mio. Blogger soll es geben. Was noch keine Medienfreiheit bedeutet. Ständig sperrt die Regierung Blog-Websites, die ihr missfallen.Doch ebenso kontinuierlich sprießen neue. „Blogger üben Druck auf die Regierung aus, die dann Ventile öffnet und beispielsweise ein Gesetz ändert“, beobachtet die österreichische Medienkünstlerin Sylvia Eckermann, die derzeit in Peking lebt. „Solche Blockaden werden mit Proxy-Tools umgangen. Es ist ein ,Katz und Maus‘-Spiel mit der Regierung.“

Anfang Jänner spielte die chinesische Regierung wieder Katze. Sie blockierte Bullog.cn, laut Associated Press eine „kantige Blog-Hosting-Site“, auf der eine Reihe sozialer und politischer Aktivisten bloggte. „Bullog versammelt eine Reihe glänzender Blogger, die China mit ihren Meinungen tatsächlich beeinflussen“, postet wiederum Bob Chen auf Globalvoicesonline.org und verbreitet dort die optimistische Sichtweise des Bullog.

cn-Betreibers Luo Yonghao: „Es ist sicher, dass Bullog wieder aufgemacht wird“, sagt Luo. „Kein Grund zur Sorge. Wenn es wirklich nicht geht, richte ich halt eine internationale Bullog-Site ein und eine andere in China, die ich vielleicht DunkeyBlog nenne. Flippt doch nicht aus!“

Populär geworden sind Blogs nicht als politische Aktionsmittel, sondern als Online-Tagebücher, auf denen Menschen ihre Gedanken und Erlebnisse für ihre Freunde zugänglich machten. „Ich hab meinen Blog begonnen, als ich für ein Jahr nach Rotterdam ging“, erzählt Rainer S. Gar so viel Persönliches steht nicht auf seinem Blog – ein Trip nach Edinburgh und der Tod der Katze seiner Freundin. Doch demnächst wird er seinen Blog vom Netz nehmen. „Weil mir eine Ex-Freundin pro Woche 20 ungebetene Kommentare schickt und weil ich nun unterrichte und nicht will, dass meine Schüler Einblick in mein Privatleben haben.“

Noch ist der Trend zur Offenbarung im Internet ungebrochen. Begonnen hat es vor zehn Jahren, als Chatrooms boomten, in denen wildfremde Menschen offener zueinander waren als zu den Menschen, die ihnen physisch am nächsten waren. Mit einigen schlimmen Auswüchsen: Selbstmordwillige sollen sich dort Mut für den Suizid geholt haben.

Eine neuere Entwicklung sind Seiten wie Flickr, auf die man Fotos lädt, die früher in Fotoalben ein unbeachtetes Leben fristeten: die Fotos vom Besuch bei Tante Erna, von Kindergeburtstagen und Waldspaziergängen im Nebel. Die Videos stellt man auf Youtube, wo alles zu finden ist, was gefilmt werden kann, ob öd oder weltbewegend, Saufparty oder Angelobung in Washington. Und für sexuelle Begegnungen, die zunehmend vor Kamera stattfinden, versteckt oder offen, gibt es Youporn.

Doch es gibt auch einen Gegentrend. Gerfried Stocker, künstlerischer Leiter des Ars Electronica Centers und nach Eigendefinition ein „totaler Informationsjunkie“, googelte seine Nachbarn, nachdem er in eine neue Wohnung zog. Und beschimpfte sich daraufhin selber. Er würde ja auch nicht bei ihnen durchs Fenster spähen. Die Geburtstagsfotos seines kleinen Sohnes stellte er daraufhin nicht auf Flickr.